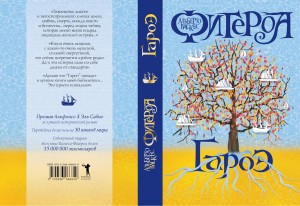

Альберто Васкес-Фигероа «Гароэ»

Это выглядело так, словно одноглазый дракон со сморщенной кожей стряхивает блох и при этом громко выпускает газы из темного и глубокого нутра где-то за северо-восточными холмами, выбрасывая в пространство смрадный огненный фонтан, который тут же завладел звездами, окрасив их в красный цвет.

Это выглядело так, словно одноглазый дракон со сморщенной кожей стряхивает блох и при этом громко выпускает газы из темного и глубокого нутра где-то за северо-восточными холмами, выбрасывая в пространство смрадный огненный фонтан, который тут же завладел звездами, окрасив их в красный цвет.

Гонсало Баэса прыжком вскочил на ноги, испуганный и растерянный, и почти тут же упал коленями в теплый песок, будучи не в состоянии сохранить равновесие. Все вокруг было залито необычным, зловещим светом. И тут лейтенант с изумлением увидел, что Гарса лишь приоткрыла глаза, слегка ему улыбнулась и вновь погрузилась в сладкий сон. Казалось, ее совсем не волновало, что свод небес вот-вот обрушится им на головы.

— Проснись! — в смятении закричал он. — Проснись! Землетрясение!

— Это не землетрясение, — нехотя отозвалась она; казалось, для нее не было ничего милее сна — после того как они предавались любви чуть ли не до изнеможения. — Просто у какого-нибудь вулкана расстроился желудок. Однако не волнуйся: пока мы остаемся на берегу, опасность нам не угрожает, никакой потолок на нас не обрушится. Спи!

— Спать? — оторопев, с недоверием переспросил ее любящий супруг. — Такого грандиозного зрелища я никогда не видел! Это что-то неслыханное! И ты хочешь, чтобы я спал?

— Если оно тебе так нравится, наслаждайся им, но не мешай мне спать, дорогой. Я это видела уже много раз.

«Наслаждение» — не вполне подходящее слово для описания того, что испытывал юный антекерец, наблюдая, как черный песок узкого пляжа, скрипя, ходит ходуном у него под ногами, а бескрайний океан, подобно зеркалу, отражает снопы света, которые испускают раскаленные камни, прорезая ночное небо. Их траектория напоминала широкую арку, один конец которой упирался в далекий кратер, а другой — в ту точку, где они с легким шипением падали в воду, вздымая к небу столбы пара.

Иногда огромные раскаленные глыбы следовали одна за другой, подобно тяжелым снарядам, пытающимся поразить вражеские корабли, а то вдруг появлялись сотни или, может, тысячи мелких огненных шаров, которые каскадом сыпались вниз, весьма успешно соперничая со звездным дождем, какой бывает в летнюю ночь святого Лаврентия.

Амансио Арес и Бруно Сёднигусто примчались со всех ног с другого конца пляжа, и они втроем восхищенно наблюдали за чудом, которое совершалось у них на глазах, — вероятно, вот так рождался мир в процессе длившейся миллионы лет яростной схватки огня, земли и воды.

— А что, если остров вдруг пойдет ко дну? — неожиданно спросил галисиец.

— Тогда он перестанет быть островом, дурачина, — тут же отозвался саморец.

— Вечно ты со своими подковырками. Мы подвергаемся опасности, лейтенант?

Тот лишь кивнул головой в сторону Гарсы, которая продолжала спокойно и мерно дышать, невзирая на яркий свет и невыносимый грохот.

— Она считает, что нет, а ведь она понимает в этом больше нас.

— Она что, и правда спит?

— Сном младенца.

Наверное, так оно и было, потому что на следующее утро девушка даже не вспомнила, что на несколько часов ее остров превратился в подобие преисподней. Только заметив густое облако пыли и почувствовав сильный запах серы, который пропитал атмосферу, она как бы между прочим заметила, что «видно, где-то произошло небольшое извержение».

— Небольшое?.. — не выдержав, воскликнул Бруно Сёднигусто. — Значит, если случится большое, оно одним махом забросит нас обратно в Севилью! Святой Боже!

— Я себя чувствовал так, словно сидел на стволе бомбарды, — в свою очередь пожаловался галисиец. — И кусок раскаленного угля упал в каких-то трех метрах от меня.

— Не знаю, чем вы недовольны! — ответила Гарса с самой ласковой и обворожительной из своих улыбок. — Вам посчастливилось стать свидетелями чуда, какого вы никогда прежде не видели, и при этом вы ни-

сколько не пострадали.

— Но ты ведь не станешь отрицать, что это могло быть опасно, — проговорил ее муж, который все еще чувствовал себя не в своей тарелке.

— Опасность — это хорошо… — ответила ему островитянка с обезоруживающей непосредственностью. — Пока подвергаешься опасности, ты жив, так что лучше уж быть живым в опасности, чем мертвым вне опасности.

— Ну, если посмотреть на это так!..

Кто, конечно, ни за что бы с этим не согласился — так это разъяренный и почти доведенный до истерики капитан Кастаньос. Лагерь располагался очень близко от кратера, и в результате первого взрыва, всколыхнувшего округу, замечательный конь капитана насмерть перепугался и понесся вскачь. Он ринулся вниз по такому крутому и опасному склону, что остаться живым было абсолютно не возможно.

Исчезновение Аттилы, на котором капитан любил скакать галопом, чувствуя себя при этом могущественной и намного более значительной персоной, чем окружающие, будь то христиане или «дикари», без сомнения, стало для него страшным ударом. И все же эта потеря не шла ни в какое сравнение с катастрофическими последствиями непредсказуемых толчков, сотрясавших землю на протяжении той долгой роковой ночи.

Огромные кувшины, в которых готовили пурпуровую смесь или хранили мочу в ожидании, когда она разложится, были изготовлены из глины низкого качества. Поэтому они по большей части треснули и в итоге лопнули; их содержимое вылилось на землю, и лагерь превратился в вонючую трясину, где не то что шагу ступить, даже дышать-то было невозможно. Так что первые лучи солнца осветили пейзаж в духе Данте, а уж человеку, впавшему в отчаяние при виде того, что богатства, которые почти были у него в руках, исчезли в мгновение ока, он и вовсе показался кошмарным.

— Не может быть! — ревел капитан, стегая хлыстом по всему, что попадалось ему на пути. — Не может быть! Проклятый адский остров!

Возможно — это только предположение, — какой-нибудь другой человек смекнул бы, что столь нежданное-негаданное бедствие было явным предостережением судьбы, однако упрямый капитан Диего Кастаньос не принадлежал к этой редкой породе людей. Он согласился принять назначение, которое казалось ему суровой ссылкой, в уверенности, что по возвращении превратится в богатого отставного военного, и никак не мог смириться с несчастьем, ни с того ни с сего свалившимся ему на голову.

Он обдумывал свое положение почти два часа, расположившись на той самой скале, которую неделями раньше занимал молодой лейтенант, а по прошествии этого времени отправился в то место — вдали от зловонного лагеря, — где его ожидали остатки отряда.

— Соберите бурдюки с краской, которые уже готовы, и все, что еще может сгодиться, — приказал он своим обычным непререкаемым тоном. — Поищем

другой источник и начнем все сначала.

* * *

— Начать все сначала означало, что потребуется еще больше орхила, а главное, еще больше воды, и как раз в тот момент островитяне явили лучший на моей памяти пример благоразумия и послушания, — заметил генерал Гонсало Баэса. — Срочно собрался Совет старейшин, который пришел к выводу, что все дары испанцев только поссорили островитян между собой, а посему приказал незамедлительно и без всяких отговорок вернуть зеркала, бусы, кастрюли, лоскуты материи — все до последней вещи.

— Разумное решение! — не мог не признать монсеньор Касорла. — Ей-богу, весьма разумное!

— В тот день меня там не было… — сказал его собеседник. — Судя по тому, что мне рассказали, на это стоило посмотреть: мужчины, женщины, старики и даже дети один за другим проходили и молча складывали некогда такие желанные вещи к ногам капитана Кастаньоса, который отказывался верить своим глазам. Затем выступил вперед Бенейган собственной персоной и объявил, что отныне, если испанцам понадобится орхил, им придется добывать его самостоятельно.

— Во едреный корень!

— Подобное выражение не пристало духовному лицу, но в данном случае оно вполне уместно, дорогой друг, — согласился хозяин дома. — Я не сумел бы дать более краткое и образное определение, да еще такое точное. Желание обладать тем, в чем мы не испытываем надобности, зачастую ведет нас к пропасти, поэтому тут необходимо благоразумие, чтобы вовремя остановиться, все взвесить и вернуться в исходную точку.

— Жаль, что мне вечно не хватало смелости это сделать! — посетовал арагонец. — А ведь, должен признаться, возможностей было более чем достаточно.

— Никогда не поздно все исправить.

— Для этого надобно быть мудрым, так что, сдается мне, это вряд ли у меня получится.

— У меня тоже.

* * *

С севера, пересекая долины и ущелья, донеслась серия свистов, и где-то после часа такого общения — эффективного и непонятного для постороннего человека — Гарса передала лейтенанту суть «разговора» одной-единственной фразой:

— Твой капитан объявил предателями Короны тех, кто откажется собирать орхил.

— Бог мой!

— Что значит «предатель Короны»?

— А то, что этот сукин сын может «законно» преследовать, казнить, обращать в рабство или подвергать всякого рода пыткам и притеснениям кого захочет, не отчитываясь ни перед кем в своих действиях.

— Как закон может заставлять кого-то работать против воли?

Это был один из многих вопросов, на которые Гонсало Баэсе никак не удавалось найти ответа, а все потому, что, как это слишком часто случалось, речь шла не о «законе», а о том, как его преподносил человек, стоящий в тот момент у власти и желающий навязать свою волю.

Уединившись в пещере, где он столько дней пролежал раненый и впервые познал любовь самой чудесной девушки на свете, лейтенант вновь и вновь обдумывал план действий. Как сделать так, чтобы маленький остров опять стал тихим и уютным местом, каким был в самом начале, когда они сюда приплыли?

Радость улетела куда-то далеко, словно чайка, которую спугнули шпаги и копья. Улыбки исчезли, брови нахмурились, звонкий смех уступил место приглушенному шушуканью.

Даже неизменно бодрый Бруно Сёднигусто был молчалив. У него явно имелись на то причины: уж кому-кому, а ему были отлично известны грязные приемы человека, под началом которого он служил не один год.

— Этот сукин сын добудет свой чертов орхил, даже если ему придется спустить с людей шкуру, — заключил он. — Я бы мог поклясться, что, орудуя хлыстом, он испытывает наслаждение.

И как раз в один из тех — невыносимо горьких — дней Гарса сообщила своему супругу сладостное известие: у них будет ребенок.

Вслед за первым взрывом радости возникла естественная тревога: какое будущее ожидает ребенка, который родится от слияния людей из таких разных миров, да еще в такое тяжелое время?

Поначалу антекерец представлял себе, как будет учить сына ловить судака или находить на небе главные звезды. Однако почти сразу же он спустился с небес на землю. Укромная бухта с прозрачной водой не сможет и дальше оставаться преддверием рая, пока существуют люди, которые повсюду, куда ни доберутся — хоть на самый что ни на есть последний утес на краю света, — норовят неправедно извлечь выгоду, притесняя ближнего своего.

* * *

— Иерро подарил мне такое счастье, какое я только мог пожелать… — сказал генерал, словно обращаясь к ветру, а не к своему собеседнику, — но в то же время он украл у меня веру в Бога и в людей; сладость и горечь в одинаковой мере, но ведь известно же, что мед быстро тает во рту, тогда как горечь разъедает тебя изнутри еще долгое время.

— Остров-то ни в чем не виноват.

— Виноват, виноват — я пришел к мысли о том, что он наделен душой, похожей на его истерзанную поверхность: черные скалы в соседстве с глубокими ущельями, зловещие вулканы — с тенистыми лесами, а утесы,

о которые денно и нощно бьются огромные волны, — с тихими бухтами, где видно дно, находящееся на глубине двадцати саженей. Небо по соседству с адом.

— Любопытное описание и, как полагаю, точное, — с искренним восхищением заметил монсеньор Касорла.

— Надеюсь, что это так. Я несколько лет подыскивал слова, которые бы лучше всего выразили мое душевное состояние: я чувствовал себя так, словно меня посадили в бочку и столкнули с вершины холма. Страх и возбуждение настолько переплелись друг с другом, что я и сам не знал, молился ли я о том, чтобы меня остановила некая гигантская рука, или же мне хотелось мчаться вперед, пока не разобьюсь.

— А раз ты нашел слова, что же не запечатлел их на бумаге? — поинтересовался его старинный приятель. — Эта история заслуживает быть преданной гласности, хотя бы ради того, чтобы исключить возможность повторения подобных случаев. — Арагонец вытянул руки, раскрыв ладони, словно показывая невидимую книгу, и добавил: — Перед Короной стоит трудная задача: обратить в христианство новые народы по ту сторону океана, а у нас нет ни малейшего представления о том, как это осуществить, так что, думаю, твой опыт весьма пригодился бы.

— Твое предположение неверно, умоляю извинить меня за резкость и прямоту. Мы еще недавно были подчиненной нацией — и вот, пожалуйста, перешли в разряд властителей. А насколько мне известно, ни одна нация в процессе расширения своих границ ничему не научилась — ни на собственных ошибках, ни на чужих. Довольно часто удается приобрести могущество, но лишь изредка — мудрость.

— Опыт — вот что позволяет нам стать мудрее, а, как я начинаю понимать, в этой области у тебя его немало.

— Он всегда был самым горьким способом обучения, дорогой друг… — уверенно изрек генерал. — Чтобы принять счастье, тебе не нужен опыт: оно приходит, охватывает тебя, и ты не извлекаешь никаких выводов, по какой такой причине оно тебя избрало. Даже склоняешься к мысли, что ты его заслужил, а вот с невзгодами все по-другому: это глубокие раны, которые в итоге называют опытом, хотя на самом деле это просто шрамы.

* * *

Они заметили его приближение еще издали, поэтому капитан Кастаньос вышел ему навстречу в сопровождении двух своих верных цепных псов, злобных сержантов Фернана Молины и Каликсто Наварро, которые с явным вызовом держали руки на эфесе шпаги.

— Я же приказал тебе не возвращаться, пока не закончишь карту, Баэсуля, — с явной угрозой сказал обладатель раскатистого голоса. — И где же она?

— Сожалею, но вынужден возразить вам, капитан: вы запретили мне приближаться к старому лагерю, но ничего не сказали относительно родников… — Он показал рукой на пустые бурдюки, которые были перекинуты у него через плечо. — Нам нужна вода.

— А что это ты явился собственной персоной? — проворчал капитан, которого обескуражил быстрый ответ лейтенанта. — Куда подевались твои люди?

— Чертят карту, поскольку в этом деле они сильнее меня, особенно Амансио. — Антекерец изобразил самую простодушную из своих улыбок перед тем, как добавить: — Это будет произведение искусства, потому что могу вас заверить, что никогда не встречал человека, который бы выполнял свою работу так скрупулезно, как этот чертов галисиец. Так вы разрешите мне набрать воды?

Его собеседник помедлил с ответом, и несколько мгновений казалось, что он склоняется к тому, чтобы отказать. Однако, заметив, что и доминиканец, и Акомар, а также большинство солдат внимательно прислушиваются к разговору, капитан слегка кивнул, что могло означать, что он разрешает лейтенанту пройти.

— Валяй… — неохотно процедил капитан. — Но чтоб в следующий раз прислал кого-то из подчиненных: офицеру не пристало таскать воду.

— Нет более достойного занятия для офицера, чем печься о своих людях. Этим я как раз и занимаюсь, потому что на юге пересохли колодцы.

— А что же пьют туземцы?

— Это мне неизвестно… — честно ответил лейтенант. — Может быть, морскую воду.

— Даже дикари этого проклятого острова не в состоянии пить морскую воду, так что нечего тут молоть чепуху, — проворчал капитан; было заметно, что он изо всех сил старается сдержаться. — Наверняка у них имеются тайные колодцы, но, клянусь тебе, я их найду. А сейчас давай наполняй свои бурдюки и проваливай туда, откуда пришел.

Он уже было повернулся, чтобы направиться в свою хижину, когда лейтенант остановил его, подняв руку с раскрытой ладонью, и при этом сказал, заметно повысив голос:

— С вашего разрешения, я собираюсь кое-что сказать и хочу, чтобы все присутствующие это услышали и были свидетелями на тот случай, если наступит день, когда с нас спросят за то, что сейчас здесь творится. По словам старейшин, которые лучше всех знают остров, приближается великая засуха, а поэтому почтительно советую вам расходовать оставшуюся воду исключительно строго по необходимости, а не то вы поставите под удар жизнь наших людей.

Капитан сделал такое движение, будто выхватывает шпагу из ножен, и закричал чуть ли не с пеной у рта:

— Да как ты смеешь обсуждать мои приказы? Ты что, не знаешь, что я могу обвинить тебя в измене? Я дрался с маврами, когда ты еще был в пеленках.

— Я в этом не сомневаюсь, однако согласно уставу, который вам положено знать по вашему рангу, почтительный совет офицера своему командиру не может считаться изменой, а является оправданным и необходимым поступком в трудный момент. — Он обвел указательным пальцем всех присутствующих и добавил: — Что я и делаю в присутствии свидетелей.

Чрезмерная жадность не всегда предполагает чрезмерную глупость, вот почему рассвирепевший Диего Кастаньос, похоже, пришел к заключению, что в данной ситуации его известное упрямство ни к чему хорошему не приведет. Он закрыл глаза, сжал зубы и постарался успокоиться, приложив к этому все силы, как никогда в жизни. От него не укрылось, что, начиная с той роковой ночи, когда разбились кувшины, солдаты стали роптать. Они были уже по горло сыты всей этой мерзостью — мочой и пурпуром, — отравлявшей им жизнь, в то время как надежда когда-нибудь получить обещанную баснословную прибыль казалась им весьма призрачной.

Вот почему капитан только громко фыркнул, повернулся и зашагал прочь, а его пособники Молина и Наварро последовали за ним. На сержантских физиономиях было написано, что их тоже не устраивает то, какой оборот приняли события.

Первый обычно говорил об этом так: «Капитан теряет авторитет из-за всего этого дерьма, и народ начинает воротить нос», на что его товарищ отвечал: «Пока в конце концов не ткнут нас мордой в грязь!..»

Не успели они пройти и несколько метров, как солдаты подбежали и подхватили бурдюки, предложив наполнить их водой из родника. Некоторые робко похлопывали юного лейтенанта по плечу: этим жестом они тайком благодарили его за попытку хоть как-то покончить с беспорядком. Большинство из них высадились на остров пять месяцев назад, опасаясь, что им придется столкнуться со свирепыми дикарями, притаившимися где-то неподалеку, — казалось, что здешний рельеф, суровый и пугающий, как нельзя лучше подходит для всевозможных ловушек. А вышло все наоборот: они встретились с горсткой приветливых и простодушных туземцев, которые позволяли водить себя за нос, снабжая их молоком, сырами, фруктами, упитанными свиньями и вкусными барашками в обмен на какую-то ерунду.

Этот тихий остров был прямо-таки пределом мечтаний для людей, уставших от кровавой реконкисты, которая длилась уже почти восемьсот лет. Поэтому они радовались жизни: смеялись, шутили и поздравляли друг друга, пока не узнали, что им придется сменить род занятий: отложить оружие в сторону и стать «красильщиками». Даже само это слово не казалось им подходящим, поскольку, как говорили те, кто умел читать и писать (таких было немного), красильщик — это рабочий, который красит вещи, а этого как раз от них не требовалось.

Капитан хотел заставить их изготавливать краску для этих самых красильщиков, однако никто так и не смог придумать, как же называть тех, кто занимается столь диковинным ремеслом. Мочиться в кувшины, стараясь не пролить ни капли мимо, было даже забавно, пока моча не протухла и не завоняла. А бродить по острову в поисках колодцев или источников воды, необходимой для увеличения производства пурпура, оказалось в какой-то мере интересно, пока один из них не сломал себе обе ноги и руку, свалившись в ущелье.

Остались в прошлом утренняя рыбалка и вечера, которые они проводили за игрой в карты, теперь они трудились по десять часов в день, занимаясь изнурительным делом в невыносимых условиях. Поэтому чаще всего в лагере приходилось слышать такую фразу: «Если это и есть королевская служба, тогда я — папа Римский».

Брат Бернардино де Ансуага и неугомонный Акомар явно были не удовлетворены. Поэтому они поспешно взяли Гонсало Баэсу под локоть, чтобы отвести в ближайший лесок, подальше от посторонних ушей.

— Того, что ты сказал, недостаточно, сын мой, — первым делом высказал ему доминиканец, постаревший чуть ли не на десять лет. — Это было замечательно, но недостаточно. Если капитан упорно держит тебя в стороне, то это потому, что он знает: ты единственный, кто может положить конец этому безумию.

— Воды остается все меньше, однако этот сукин сын по-прежнему упрямо стремится превратить ее в пурпур, и порой мне кажется, что в нем говорит уже не алчность, а гордыня… — в свою очередь заметил переводчик; в его словах звучала уверенность. — Он из тех, кто не терпит возражений даже со стороны Господа Бога, а в ту кошмарную ночь пропала большая часть добычи, стоившая ему стольких усилий, и это явилось слишком сильным ударом как по его кошельку, так и по всемогуществу.

— Значит, дело плохо, — угрюмо заключил антекерец. — Алчность иногда излечивается монетами, а вот от гордыни лекарства не существует, поскольку, если человек ею одержим, это уже до самой могилы.

— Тогда нам придется отправить его в могилу.

— Помни, о ком и с кем ты говоришь.

— Извините, лейтенант, однако, чем больше я узнаю Кастаньоса, тем больше убеждаюсь в том, что он не тот человек, на которого можно воздействовать словами. Судя по тому, что мне удалось выяснить, он заядлый картежник; на Лансароте просадил полковую кассу, и его вынудили принять это назначение. Выбор был прост: либо он также делает богатыми своих начальников, либо один отправляется на скамью подсудимых.

— Боже мой! — вырвалось у монаха. — Да эта новость многое объясняет. Если я в этой жизни кое-что усвоил, так это то, что игра и вино затуманивают разум даже у самых здравомыслящих, а здравомыслия у Кастаньоса — кот наплакал.

— Вы забываете про женщин, святой отец. Вот уж кто действительно затуманивает разум.

— Нет, сын мой, не забываю. Просто женщина может сделать сумасброда лучше или хуже, а вот игра и вино его только портят.

Они дошли до небольшой поляны, на которой стояли необтесанные скамьи и несколько столов, чтобы солдаты могли спокойно поесть подальше от лагерного зловония, и, устало опустившись на одну из них, антекерец произнес, обращаясь к Акомару:

— В конце концов, уже не важно, что подтолкнуло к этому капитана и почему был нанесен вред. Какие действия предпринимают туземцы?

— Они выжидают, словно уверены, что все произойдет само собой: спелый плод рано или поздно свалится вниз. Они поняли, что мы копаем себе могилу, и дают нам возможность заниматься этим и дальше.

— Ты тоже думаешь, что у них есть тайные колодцы?

— Кто может знать это лучше тебя? — ответил тот, словно удивившись нелепости вопроса. — Спроси у Гарсы.

— Она сказала, что дала обещание никогда не действовать в интересах своего народа мне во вред, так Гароэ же как ради меня — во вред своему народу. Я, со своей стороны, не стал возражать, сочтя такое решение справедливым.

— Оно и правда справедливо, — согласился брат Бернардино. — Единственная проблема заключается в том, что невмешательство обычно напоминает тростник: пока он молод, выдерживает натиск самых разных ветров, а состарившись, ломается и сдается самому сильному.

— В таком случае, святой отец, обещаю, что никогда не стану пытаться пересилить остальных.