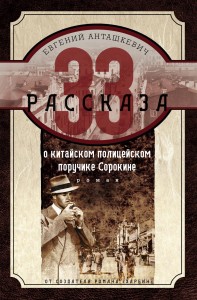

Евгений Анташкевич «33 рассказа о китайском полицейском поручике Сорокине»

Когда Сорокин вышел из управления, у подъезда его ждал в коляске Мироныч. До ближайшей бани они доехали молча. Мироныч взял из-под сиденья саквояж и пошёл вперёд.

Когда Сорокин вышел из управления, у подъезда его ждал в коляске Мироныч. До ближайшей бани они доехали молча. Мироныч взял из-под сиденья саквояж и пошёл вперёд.

Баня была обычная: омская, тверская, смоленская, московская, наверное. Сорокину было не с чем сравнивать, до Харбина он мылся в банях только окопных.

— Да, Михал Капитоныч, знатное это дело — баня! — Мироныч снимал одежду, развешивал её на крючки, тряс веник, развернул платок, в котором было сало и хлеб, достал полштофа и кликнул банщика: — Ты, любезный, как мы третий раз попаримся, сперьва квасу нам принеси, а после пива!

Любезный, во влажной белой полотняной рубахе и штанах, поверх которых был повязан кожаный фартук, с важным видом кивнул и спросил:

— А мозоли резать будете, Сергей Мироныч?

— А как же! Нам без этого — нельзя! И вот, одёжу возьмёшь, — он указал на Сорокина, — постирать…

— Будет исполнено!

Сорокин раздевался. Ему казалось, что, пока он сидел в камере, а потом ехал с конвоиром, он весь прокис, и на нём всё прокисло. Хотелось всё сбросить, отмыться и одеться в чистое, свежее и обязательно новое. Мироныч, уже раздетый, сел на лавку и похлопывал по коленям сухим берёзовым веником.

— Эт что?.. Наша харбинская баня-то, эт как в Ярославле или в Кинешме, а вот тятя… мы с ним лес в Москву возили… как распродастся, ежли с хорошим барышом, так нас с братом водил к мадам Сандуновой! Бывал в Москве?

Сорокин сказал, что очень коротко — проездом.

— Во-от! Видишь как? Проездом! А в Москве, если на Красную площадь не сходить, да в Кремль, если у Тестова поросёночка с грешневой кашей не откушать, а после у Сандуновой не помыться, считай, что в Москве и не был.

Сорокин ничего про это не знал, только слышал, а про баню мадам Сандуновой и даже не слышал.

— Знатная баня была, а может, и сейчас есть, большевикам тоже иногда помыться надо! В разряд тятя нас водил, в самый перьвоклассный, для купцов и интеллигенции. Диваны там кожаные, потолки резные, как в католической церкви, банщики всё наши, ярославские, тятя знавал некоторых, важные, как генералы или министры, но дело своё туго знали. Знали, когда квасом надо оттянуться, а когда пивом, а когда чаем и каким, по десяти рублей за фунт или по пятидесяти, однако парная там была не очень… баня красивая, дворец, а парная не очень! А тут никакой тебе не дворец, а парная — знатная! — Он посмотрел на Сорокина, тот разделся. — Ну что, ваше благородие, готов?

— Я, Мироныч, парных не люблю, я в них задыхаюсь! — ответил Сорокин.

— Это ты задыхаешься, потому что тебя в парных, других-то, мучили, а я из тебя буду тюремный дух вышибать! Ты же сутки был на параше да на баланде! Разит! Только в парной этот дух вышибить и можно, и не спорь! Пойдём!

Мироныч поднялся и лёгкой походкой пошёл по мокрому, скользкому полу, балансируя иной раз на манер канатоходца. Мироныч был сухой, смуглый, с тонкой матовой кожей, под которой не было ни жиринки, только эластичные мышцы. Со спины ему можно было дать не больше двадцати пяти лет. И шрам от правой лопатки вдоль позвоночника до самой поясницы.

— …Чё молчишь, Капитоныч, на шрáмину мою любуешься? Так это япоши так проверяли: на поле боя… остался ли кто живой? Мне повезло, я на животе лежал, когда контузило, а многие были на спине, а мечи у японцев знаешь какие острые?..

Оказывается, пока Сорокин разглядывал спину Мироныча, тот что-то рассказывал. Они вошли в парную, и Сорокин сразу присел и схватился за уши.

— Не был, што ли, ни разу? — оглянулся Мироныч. — Тогда посиди, привыкни, а я место подготовлю, а сначала дух обновлю…

С этими словами Мироныч взошёл на самый высокий полóк и открыл маленькую форточку. Потом взял черпачок, набрал воды, полил на каменку и присел сам. Потом ещё несколько раз лил воду на каменку, а между этим в деревянную шайку с кипятком насыпал сухой травы и дважды полил на каменку из этой шайки, после этого закрыл форточку.

— Теперь понюхай и пощупай! — сказал он Сорокину.

Михаил Капитонович принюхался: воздух в парной стал лёгкий, сухой и ароматный.

— Чувствуешь, полынь и… как на сенокосе!.. Ложись-ка вот сюда!

Сорокин послушно лёг на живот, и ему захотелось вытянуться и с краёв лавки обмякнуть и оплыть как опáра. Мироныч присел у него в головах.

— Я тебя сюда не зря привёл, здесь нас никто не услышит!

Сорокин удивлённо поднял на него голову.

— Именно што так! Ты, когда со своей королевишной английской в гостиницах кувыркался, вас слушали от перьвого оха до последнего вздоха!

Михаил Капитонович опустил голову. Мироныч посидел ещё минуту, видимо, ждал, что тот скажет, потом со вздохом поднялся, и Сорокин перестал его видеть и даже чувствовать, стал чувствовать только, как над его спиной начал гулять воздух мягкими и горячими волнами. Он понял, что хочет уснуть, он понял, что если он не будет прилагать усилия, чтобы держать пальцы в замке, то руки сами собой распадутся с лавки и будут по обе стороны висеть бессильными плетями. Он понял, что умер и воскресает. Дурной угар стал покидать его организм. И тут сквозь горячий ветер и бархатные шлепки веником по мокрой спине он стал слышать голос Мироныча. Тот говорил:

— …До тебя у него интереса никакого не было, а до англичанки до твоей… Япония с Англией злейшие друзья-враги, с давних пор, потому у них было подозрение, што она шпионка! Вот и слушали и топали за ней, каждый шаг следили, однако, как я понял, ничего не выследили, потому и дали спокойно убыть… В «Модерне» каждый портье — осведомитель, и недаром, там все иностранцы живут и советские тоже, там вам было не скрыться, хотя, как я понял, ты и не старался…

«Я и не старался…» — слушая Мироныча, думал Михаил Капитонович.

— Ты и не старался, — повторил Мироныч. Он говорил, а Михаил Капитонович слушал и только чувствовал, как всё его тело и душа освобождаются и очищаются от налипшего слоя грязи, и вдруг он дёрнулся всей спиной.

— Ты чё, как конь на лугу, будто тебя как пауты обсели?

А Михаил Капитонович затих и стал вслушиваться в себя — а душа у него взбунтовалась! Он только что понял, что снова оказался… в Харбине!

«Зачем? — заорала на него душа. — Какого чёрта ты снова приехал в этот город? Это же убийца! Какого чёрта тебе тут надо?» Михаил Капитонович перестал ощущать Мироныча.

«Ну и что, что ей писал письма какой-то Миллз? Откуда ты знаешь, что это… — Тут душа проявила такт и никак не назвала Сэма Миллза, ну, не любовником же, когда Элеонора почти каждую ночь спала в его постели и в свою первую постель она легла с Сорокиным. — И что ты тут будешь делать? Это западня! Капкан! Пропасть хочешь? Смерти захотел?» Тут Михаил Капитонович снова весь вздрогнул и услышал и почувствовал Мироныча, потому что тот хлёстко ударил его веником и закричал:

— Береги-ись!!!

И на Сорокина обрушилась… ледяная Сунгари! Нет — Иртыш! Весь Северный полюс! Сорокина шибануло током, обожгло льдом, его спина разорвалась вдоль позвоночника и выпустила душу. В глазах потемнело.

— Живой? — через мгновение, как будто издалека, он услышал голос Мироныча. — А? Ледяной тебя водичкой!.. Щас твоя душенька полетает и в тебя же и вернётся, только ты уже будешь чистый, аки младенец! А? Как чувствуешь себя?

Михаил Капитонович слизнул с верхней губы каплю и не знал, что сказать.

— Мироныч! А меня научишь так пáрить? Тебя ведь некому!

Все мысли, которые за секунду до этого ядовито змеились в его голове, кудесник Мироныч смыл единой шайкой ледяной воды.