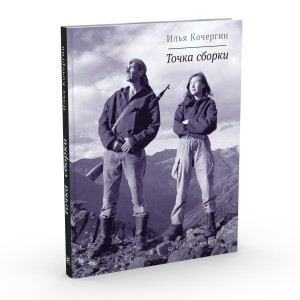

Илья Кочергин «Точка сборки»

…Татьяна в лес; медведь за нею; Снег рыхлый по колено ей;

То длинный сук ее за шею Зацепит вдруг, то из ушей Златые серьги вырвет силой;

То в хрупком снеге с ножки милой Увязнет мокрый башмачок…

<…>

Упала в снег; медведь проворно Ее хватает и несет;

Она бесчувственно-покорна, Не шевельнется, не дохнет;

Он мчит ее лесной дорогой; Вдруг меж дерев шалаш убогой; Кругом всё глушь; отвсюду он Пустынным снегом занесен,

И ярко светится окошко…

А. С. Пушкин. Евгений Онегин

Катя приехала на катере вместе с мамой и Альбиной Генриховной. Альбина Генриховна бочком спустилась по трапу сама, а маму пришлось спускать — матрос сверху держал за руку, а лесники снизу принимали ее на землю под зад. Катя сбежала легко, только запнулась уже на берегу — заступила на подол своей юбки и влетела в руки молодого мужика. Тот с удовольствием удержал ее от падения, улыбнулся — твердый, зубастый, загорелый, глаза яркие.

— Стой, не падай. Нос разобьешь.

Она пробормотала «спасибо», потом почти неслышно поправила себя: «Спаси Христос» — и смущенно встала поближе к матери. Та крестилась и шевелила губами. Прибывшие были в платках, длинных темных юбках и длинных кофтах.

С борта передали их вещи — рюкзаки, коробки и мешки с продуктами. На мелководье у кромки галечного пляжа сбросили барана для одного из лесников. Баран ошеломленно стоял по брюхо в воде и смотрел на Катю. Она встретилась с ним глазами.

Катер дал задний ход, опять пахнуло соляркой, на пляжике остался рубец от форштевня. Потом катер пропал за мысом. Было солнечно, жарко, тихо, в камнях почмокивали незаметные волны. Молодой мужик, в объятиях которого побывала Катя, привязал к рогам барана веревку и потащил его, упирающегося, прочь.

Гена Поливанов отвел им нежилую половину дома. Пригласил сначала к себе, но женщины настояли жить отдельно: так будет удобнее. Ну ладно, обедать приходите. Нет, спаси Христос, у нас все свое. Взялись подметать и устраивать спальные места.

Тут стояли лари с крупами и мукой, косы и деревянные грабли, газовые баллоны, лыжи, подбитые лосиным камусом*, железные трубы для буржуек, седла. По стенам висели тряпки, пустые мешки, веревки и канаты, цепи для бензопилы, тазы, зимняя одежда, связки подков, сети, скотские шкуры, рамки для ульев и упряжь. В углах скопились различные инструменты, деревянные мышеловки-давилки, канистры и ведра, обувь — и покупная, и явно самошитая, коробки с гвоздями, под окном были прислонены стопочки стекол, на масляном пятне лежал лодочный мотор. Посередине — печь. Пахло мукой, старым деревом и известкой. Но в общем было светло и довольно уютно, окна выходили на озеро. Обилие необходимых вещей навевало спокойствие, и жизнь, в которой можно было использовать столько всего разного, представлялась насыщенной и благополучной.

Катя вышла на берег, уселась на принесенное волнами бревно, наполовину ушедшее в галечник, начала перебирать

мелкие камешки под ногами. Узенькая спина ее выгнулась вверх, как у горностая, проступили позвонки, ладони казались прозрачными.

— Охота им пришла — шли бы сами, — сказал Володя Двоеруков, войдя с улицы в летнюю кухню. — Девчончишку жалко. Кого она там делать будет?

— Сбегут они оттуда к зиме, — ответила Татьяна, раскатывая тесто.

Она сдула прядь, упавшую на лицо, почесала запястьем нос: руки были в муке.

— Иди им, Володь, яиц отнеси, что ли. За занавеской вон, в кастрюле. Яйца-то они будут есть?

— Я, слушай, в их запретах не разбираюсь. Наверное, едят. — Володя понес.

Возле Кати стояла поливановская Ленка, ей было четырнадцать, почти ровесницы.

— Не жарко? — спросила Ленка.

— А? — Катя подняла голову.

— Не жарко тебе во всем этом?

Легкий сарафанчик открывал Ленкины длинные ноги, на солнце золотился выгоревший, почти незаметный пушок на икрах. Загорелые плечи. Светлые волосы спутаны, еще не расчесаны после купания. Лето, жара, истома.

— Да, немножко.

Честный ответ понравился. Ленка уселась рядом. Ее горячая кожа пахла пионерским лагерем.

— Вы к Агафье?

— Ага.

— А как ты учиться будешь?

— Мама меня на домашнее обучение оформила.

Они обе вертели в руках небольшие камешки. Ленка хотела сказать: «Чушь какая!», потом хотела сказать: «Папа говорит, что вы сумасшедшие». Но как-то расхотелось, сидели молчали, глядели в долину Кыги, смотрели, как эта долина, вильнув, пропадает между горами, за которыми встают другие вершины. Отсюда казалось, что горы поросли не лесом, а мхом.

— Вам вон туда идти.

Этот мох издали светится зеленью, а поближе подойдешь — он превращается в здоровенные сосны, кедры, ели. Под ними сыро, душно, папоротник, гнилые стволы, клещи, комары. Повыше — тайга светлее, просторней, из нее выдувает, вычищает всю муть и духоту холодный, неуютный ветер, из земли начинают неторопливо лезть мертвые камни, противно сверкают под солнцем верховые болота, в гольцах зияют озера.

Тайга лежит, дышит, потеет, как конь. В непогоду по склонам то вниз, то вверх ползет туман — «зайцы баню топят», говорит папа. Там все время что-то умирает, распадается и покорно гниет. Бездумно растет, пробивается, набухает, лопается. Ленка хорошо чувствовала силу этого растительного роста — за прошлый год она неожиданно вытянулась, так что руки и ноги начали мешаться, стала ужасно неловкой и угловатой, а сейчас движения замедлились, она часто замирала, останавливалась, грызя какую-нибудь травинку или прядку волос, как будто прислушивалась, как что-то внутри тоже бездумно растет, набухает.

— Меня папа несколько раз брал в тайгу.

Ей не очень понравилось. Напряженная неслышимая жизнь клеток, почек, движение соков и побегов, суета насекомых и птиц, шум ветра и веток, буйство запахов — все это отвлекало Ленку от своей непрерывной жизни. Тайга была хороша там, вдали, а здесь было простое, ясное, четкое лето с домом, кроватью, молоком, книжками в дождь, купанием в жару, пляжиком, камнями, огурцами, клубникой и приближением будущего счастья.

— Ты в Москве где живешь?

— В Беляеве, — ответила Катя.

— А я в Кузьминках, с бабушкой. А до четвертого класса здесь, с родителями. Теперь на лето приезжаю. Тут классно. Девчонок только нет. А ты давно в Бога веришь?

— Мама прошлой зимой окрестилась. И меня тоже. До этого они с Альбиной Генриховной йогой увлекались.

Они опять уставились на долину Кыги.

— Папа вам баню затопил. Приходи потом чай пить.

— Спасибо, но мама сегодня не будет мыться, и Альбина Генриховна. Сегодня воскресенье. И я, наверное, не буду. Я спрошу.

В черной плотной одежде жарко, а в тень идти неохота. Лето уютно сидит в траве кузнечиком, чмокает вода в прибрежных камешках, за домом качается крапива. Кричат петухи.

Над заливом огромная бурая скала, сверху дыбом торчат в небо сосенки. И везде, куда ни кинь взгляд, — земля вверх и вниз, горы, склоны, по ним карабкаются деревья. Гладкие только озеро и небо.

А здесь, на кордоне Мешту, на маленьком участке более или менее ровной земли под горой у воды, — два дома, чуть дальше, за мыском, — третий, она видела, когда плыли. И на том берегу залива — открытая пасть долины, куда они уйдут через день или два. Ну и ладно. Ей совсем не страшно: тайга издали кажется зелено-голубоватым мхом, в который нога мягко погрузится по самую щиколотку.

* Камус — шкура с голени лося или лошади на скользящей поверхности лыж, чтобы они не проскальзывали при подъеме. (Здесь и далее — примеч. автора.)