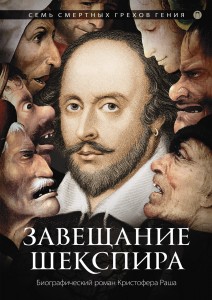

Кристофер Раш «Завещание Шекспира»

– Ну что ж, Уилл, начнем?

– Ну что ж, Уилл, начнем?

Нет спасенья от этих бормочущих нотариусов. Щедрой рукой Фрэнсис Коллинз налил себе моего лучшего бургундского, залпом осушил бокал, налил еще и поставил его на столик рядом с пером, чернильницей и едва начатым листом пергамента. Луч бледного мартовского солнца скользнул по перевернутому красному конусу вина и подмигнул мне со стены комнаты – моей камеры смертника. Во мне шевельнулось что-то из прошлой жизни, то, что теперь ускользает. Пальцы не держат перо, так что писать, Фрэнсис, придется тебе. Налейка мне лучше пивка.

– Не узнаю тебя, старина. Сильно-то не балуй. Вот тебе рюмка того, что у меня, и постарайся не захмелеть. С чего желаешь начать? Странный вопрос: с чего я ж е лаю начать. Невозможно желать начать. Начало, как и конец, нам неподвластно. Это решают другие люди и обстоятельства. Все началось там, где началось.

В графстве Уорик.

– Ага. Это я уже записал: В графстве Уорик.

Идите же за мной вслед за дождем, на крыльях ангела, спустившегося с облаков крылатым Меркурием на этот остров царственномогучий, второй Эдем, вновь обретенный рай. Скажите мне, что вы видите. Изумрудное сердце Англии и серебристый след, как будто оставленный ночной улиткой, извивающийся вдоль зеленого плодородного края, блестящий и молчаливый, подмигивающий луне.

Слишком поэтично, Фрэнсис? А я тебя перехитрил! Это только начало. А вы, мои тени, спуститесь, сгуститесь вокруг меня, ближе, ближе. Этот клиновидный зеленый леденец – графство Уорикшир. След полуночной улитки издает отчетливый плеск в утреннем воздухе.

• Это ты о реке Эйвон?

Она течет вдоль полей, через леса. Поля к югу, Арденн к северу. Арденнский лес, прекрасная дикая страна норманнов, Бодесерт. Все, что лежит меж этими чертами, с лесами темными, с полей богатством, с реками полными, лугов пространством, – тебе даем мы.

• Щедрый дар, Уилл, только к нашему делу это не относится.

Слова из одной моей пьесы. Я произносил их во время свиданий с Энн Хэтэвэй, когда мы с ней играли волнующую пьесу, в которой я исполнял роль короля и клялся в любви и верности до гроба.

• Обычное дело.

Вот именно – но об этом позже.

Хотя легко сказать – позже!

Не легче, чем правильно написать мою фамилию.

• Я, Уильям Шекспир…

Благодарю, Фрэнсис. Я, Уильям Шекспир. Согласись, звучит весьма внушительно, и неважно, как это пишется или произносится: в старые добрые шестидесятые, когда я только учился писать имя, данное мне Богом, в Уорикшире не обращали особого внимания на правописание. Казалось, что и Богу было все равно. Если ангел у врат рая читает так же небрежно, как писал уорикширский писарь, у Бога мало шансов найти тебя в Книге Судного дня. А если бы из-за орфографической путаницы я попал в преисподнюю? Дай-ка взгляну, что ты там нацарапал.

• В этом нет никакой необходимости.

Шэкспир, Шокспере, Сакспере, Сэкспере, Шакоспер, Чокспер, Шекспер, Чакспер, Садспер, Секспир…

• Даже так?

Шексби, Шексбай, Секспри, Сэшпьере, Шейксперт, Шейкшафт, Шейкстаф – я не могу разобрать.

• Господь знает, кто ты такой, Уилл, и твой нотариус тоже. Какая разница, как написано? Что в имени?

В имени были целые сюжеты, тома и фолианты. Секспере был заморским летописцем, Содспар боцманом, Сакспери китобоем, Шарпсур охотником, старикашка сеньор Саспедро воякой, грезящим во сне о войне, резне, испанских клинках, засадах и кубках глубиной в пять футов… Я объявлю везде, что родом я из царственного дома…

• Вы отвлекаетесь, господин Шекспир. Похоже, я здесь застрял надолго.

Старый род, хотя, конечно, не такой впечатляющий, как все эти выдуманные господа. Отец рассказывал про какого-то Адама из Олдитча. Король щедро наградил его сына за военные заслуги, и он стал зваться Шекспиром, чтобы подчеркнуть свою отвагу и неустрашимый дух. Среди моих предков были и герои, и самозванцы.

• Меня сейчас больше интересуют не предки, а потомки, которые тебя переживут…

Шекспиры были разношерстным племенем. Я имею в виду настоящих Шекспиров. Крепко привязанные к земле, от которой я так жаждал убежать.

• В конце концов мы все в нее возвращаемся.

Спасибо, что напомнил о том, о чем так хочется забыть!

• Таков мой долг – для этого я здесь. А доктор и священник прибудут позже.

Прочь, совы, с вашей песнею зловещей! Только не священник!.. Так о чем я говорил?

• О предках.

Они зародились во времена Плантагенета и, почитай, два века плодились в самом сердце страны. После битвы при Босворте – так сказывал отец – граф Уэльский Ричмонд пришел к власти под именем Генриха VII, первого Тюдора, постановлением утвердив престол за собой и своими потомками (на весьма шатких основаниях), и даровал моему прадеду земли в Уорикшире.

• Щедрый дар, вот только б знать, где эти земли!

Я так и не узнал. Может, их вообще не было, потому что, если бы это предание было правдой, моего деда уж наверняка назвали бы Генри – в честь самозванца на троне и в знак благодарности за королевскую подачку. А его назвали Ричардом, в честь побежденного врага тюдоровского выскочки, сильно оклеветанного чудовища йоркистов, Горбуна Дика. Мои предки-соколы сделали свое дело, и позже Геральдическая коллегия вручила им копье, которым они умело потрясали и пронзали врага. Оно иллюстрировало их фамилию и подчеркивало отвагу воинственных птиц моей крови. А также намекало на недюжинную мужскую силу. Согласись, что «потрясающий копьем» Шекспир звучит гораздо лучше, чем «падающий» Фальстаф, не правда ли?

• Вот уж персонаж, достойный своего имени!

Слушай дальше.

• Вижу, тебе очень хочется рассказать о них.

Странные все-таки они были люди, мои предки! Летними ночами мне, мальчишке, казалось, что они парили в молочном тумане над полями, разозленные или растревоженные отблеском поздних закатов. Иногда они гудели комариным облаком, танцевали в воздухе, как эльфы в человеческом обличье, клубились паром, исходящим ранним утром от земли, клокотали в крови, что бурлила в моих жилах, покалывали в моем костном мозге. Я слышал их взывающие ко мне голоса с черных колоколен разрушенных хоров соборов…

• Там, где весной звучал веселый свист?

Фрэнсис, неужто ты заговорил моими стихами? Занимайся лучше цифрами, это твоя стихия. В моем детском воображении они ворочались в могилах, как туши животных на вертелах, и покрывало земли морщилось и шипело. В холодные ноябрьские дни они проливались монотонным дождем с серого неба, и я тонул в реквиеме по ним. Мир полнился ими, они скрипели ставнями и пытались просочиться сквозь черепицу на крыше.

• Как странно.

Действительно странно, но факт. Я никуда не мог от них спрятаться. Их тени преследовали меня повсюду. Но то было давно, в детстве. А сейчас март, холодно, и меня бьет озноб…

• Уже потеплело.

И что с того, что я владею большущим домом в Стрэтфорде? У очага высокая поленница, но огонь в моих жилах потух. Чья-то седая, тяжелая, как камень, голова тяготит мои плечи, полыхающие огнем. Теперь я их почти не чувствую, теперь я знаю, что тех Шекспиров больше нет.

• Каких тех?

Тех бедняков, а беден тот, кому нечего есть, – так, бывало, говаривала моя мать. Я не застал своего деда в живых. Он переехал сюда с юга Англии во времена Генриха VIII. Когда я родился, его укрыли cниттерфилдские снега, и на его могиле уже четыре раза расцветали маргаритки. Ричард не ведал голода. Он был истинный уорикширец – йомен-здоровяк, владелец крестьянской кровли, упряжки волов и сотни акров земли.

• Вот уж кто наверняка работал в поте лица своего!

Да, потел трудясь, а не в бане. Сам знаешь, какая была тогда жизнь. Он пахал землю, сеял белый и красный хмель, зерно на муку и на питье, пшеницу и рожь, овес и ячмень, варил пиво и делал сидр, разводил скот, стриг его, забивал – и держал свои католические мысли при себе.

• Эту черту ты, наверное, унаследовал у него.

В том мире молчание могло вызвать вопросы, заставить палача запустить руку глубоко в твои развороченные кишки и бросить их в огонь Тайберна. Ричард Шекспир из моих детских воспоминаний всегда был стариком. К тому времени, как я родился, он превратился в часть пейзажа, где-то между небосклоном и воображением. Он уже отжил свое и стал погодой.

• Трудно себе это представить.

Следуйте ж за мной. С хребтов холмов, выгибающих спины, как киты, слепо плывущие на восток, в Уорик, вы увидите тот самый пейзаж, что видел Ричард Шекспир, пока не уехал из Бадброка в 1529 году. У него родился сын по имени Джон, мой отец. Поглядите на эти материки нескончаемых туч в форме верблюдов, горностаев и китов, плывущих над зеленым покрывалом земли. Отдернув его на мгновение, вы увидите сотни предыдущих Шекспиров, всех тех безвестных мелких землевладельцев, которые, год за годом и поколение за поколением, стлали себе здесь постель, ложились в нее и тихо засыпали. Они были земледельцами. Скотина паслась на травах поверх их поникших голов, которые, казалось, лишь вчера окропляли святой водой в купелях церквей Сниттерфилда и Роуингтона. От каменной купели до каменного надгробия был всего один шаг – все превращается в камень. Они золотились головками одуванчиков, я дул на белые шарики, и ветер уносил эти шарики – головы Шекспиров, похожие на бледнеющую поутру луну, на погасшие звезды, космические семена, пылевые миры, уносимые ветром в забвение.

• Поэтично.

Нет, прозаично.

• Таков уж наш удел: умереть должно все, что живет, и все от мира в вечность перейдет.

…И он тоже поблек, перейдя из жизни в вечность.

• Проще простого.

Как многие, он прожил тяжелую жизнь. В момент истины Бог сказал Адаму, что жизнь дается не безвозмездно и работа будет его проклятем. Ричард трудился на земле и снимал в аренду жилье у Роберта Ардена, солидного господина из Уилмкота.

Тут Фрэнсис зевнул. Без устали со мной он все бежал и вздумал дух перевести некстати. Мой нотариус выехал из Уорика рано утром, не успев позавтракать.

Последуем же за Ричардом и его сияющей звездой в 1561 год. Терпенье, добрый Коллинз, слушай дальше, на помощь воображенье призови. Вы слышите? Тысяча голубей воркует в каменной голубятне Арденов: их мясо шло на начинку для пирогов, перья на перины, их крылья доставляли почту, а еще они развлекали восьмерых дочерей Роберта Ардена. Младшую звали Мэри. Десятилетиями Ричард и Роберт жили и трудились бок о бок, арендатор и хозяин, разъединенные и объединенные землей, не ведая, что старший сын одного влюбится в младшую дочь другого и что те поженятся и породнят их. Но, как часто бывает, переплетение судеб детей объединяет в семью самых разных людей – на радость и на беду, в бедности и в богатстве, в многочисленных болезнях и редком здравии, неожиданно, но раз и навсегда связав их вместе.

– Как нотариус, могу тебя заверить, что это отнюдь не редкость… Ричард Шекспир переехал в расцвеченный ноготками и белоцветкой Сниттерфилд. Его сыновей приветствовали в католическом мире святой водой и провожали из него в детскую вечность неведомого загробного мира колокольным звоном и погребальной службой. Травы накрывали их могилы, как изумрудные волны моря. Никаких могильных камней, господа, над истлевшими костями, мягкими, как лютики. Только саваны, сметанные заботливыми стежками. В те времена простолюдинам гробов не полагалось. И почти круглый год ветер в травах пел им свою незамысловатую песню. Обильные дожди служили по ним панихиды, а в теплое время года их ангелами-хранителями были колокольчики и пчелы.

– Красиво, ваше поэтическое величество. Очень проникновенно. Смерть мне удавалась всегда. В особенности смерть детей. Как на одном стебле четыре розы пурпурные блистают в летний день, так целовались губы спящих братьев – и тому подобное. В нескольких шагах от того места, где они похоронены, проходили прихожане церкви Святого Иакова Великого, следуя литургическому календарю, согласно фазам луны и воле великих мира сего, сменяющихся, как прилив и отлив. Нескончаемая вереница людей, направляющихся к алтарю. Мой отец Джон и его братья Генри и Томас выжили и присоединились к этой процессии. Они избежали строгого школьного обучения и не ползли нехотя, улиткой, в школу по главной улице Сниттерфилда, где стоял дом Ричарда. Да и не было школы, которая омрачила бы их намытые до глянца лица.

• Бога ради, Уилл, давай не будем о школе! Кажется, Господь сотворил человеческие ягодицы с единственной целью – чтобы вбивать латынь в упирающихся мальчишек!

Школьные годы не длятся вечно, есть и другие грозовые облака, способные остудить пыл молодости. Земледельческий труд не для всех. Он вполне устраивал дядю Генри, наделенного бычьим сердцем и лошадиной силой и до конца своих дней пахавшего сниттерфилдскую землю. Он подходил Ричарду, который сколотил состояние в сорок фунтов – совсем неплохо для деревенщины. Но отца не радовали омывающие его из года в год монотонные волны: Сниттерфилд во время пахоты, Сниттерфилд, обремененный семенами, Сниттерфилд в зелени и золоте, Сниттерфилд, опустевший после урожая, выжженный и темный, Сниттерфилд под покровом снега. Одна волна мучительно набегала за другой – тусклые, неспешные, однообразные. Волны разбивались над землей и людьми, сокрушая их спины и души, разбивали вдребезги их мечты, пригибали их головы. Лица привыкали смотреть в грязь под ногами, глаза отвыкали смотреть ввысь, даже когда начинался дождь. Человек покорялся всему, что было ему уготовано, всему, что падало с небес на его голову.