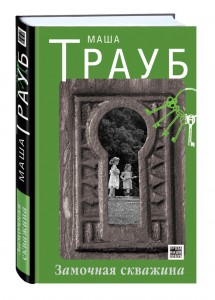

Маша Трауб. Замочная скважина

Серые однотипные девятиэтажки. Три дома вдоль, один – поперек, три дома вдоль, один – поперек. Напротив, такие же однотипные, двухэтажные здания детских садов. Видимо, по задумке архитектора, все новые жители домов должны были размножаться, как кролики, чтобы заполнить чадами такую концентрацию детских учреждений на одной отдельно взятой улице. И в каждой группе – обязательно попугайчик в клетке и аквариум с рыбками. А иногда и черепаха. Цветок алое на столе у воспитательницы – панацея от всех болезней, фикус в большой кадке, вьюнки по стене и зеленая пластмассовая лейка.

Серые однотипные девятиэтажки. Три дома вдоль, один – поперек, три дома вдоль, один – поперек. Напротив, такие же однотипные, двухэтажные здания детских садов. Видимо, по задумке архитектора, все новые жители домов должны были размножаться, как кролики, чтобы заполнить чадами такую концентрацию детских учреждений на одной отдельно взятой улице. И в каждой группе – обязательно попугайчик в клетке и аквариум с рыбками. А иногда и черепаха. Цветок алое на столе у воспитательницы – панацея от всех болезней, фикус в большой кадке, вьюнки по стене и зеленая пластмассовая лейка.

В каждой группе – кладовка для хранения раскладушек. В эту кладовку – прибежище и пристанище не только раскладушек, но и нянечки, воспитательница обещала отправить непослушного ребенка. Рано или поздно каждый там оказывался. В детях воспитывали не только любовь к Родине, но и страх к замкнутому пространству. Несколько поколений покрывались липким потом и остро начинали чувствовать мочевой пузырь, оказываясь в темной затхлой комнатушке.

Дорога, разделявшая безликие дома и яркие детские садики с расписными верандами, была слишком узкой. Она так и осталась разбитой и всклокоченной с момента строительства. Где-то в ее начале навечно врос в землю каток. Он был такой же достопримечательностью улицы, как и мусорка – три огромных контейнера, которые стояли между детскими садами, втиснувшись в крошечный аппендикс. Почему-то считалось, что детские сады до мусорки – лучше, чем те, которые после. И те из молодых мамаш, кто сворачивал после мусорки налево были более счастливы, чем те, кто сворачивал направо. Пусть хоть в этой мелочи они были успешнее соседок. Меру успеха определяла эта мусорка.

Улица имела свой собственный запах – подгоревшей манной каши, гнилых отходов жизнедеятельности, женского тела, взмыленного уже с раннего утра, и младенческой сладости. Особенно остро эта какафония ароматов ощущалась напротив здания ясель, куда отдавали детей с года. Можно было застыть за забором, сделать глубокий вдох и долго кашлять после этого – запах хлорки, которой мыли детские горшки, заглушал, забивал все остальные.

В конце улицы, примыкая вплотную к последней веранде с ядрено-красными божьими коровками по бокам, стояла четырехэтажная детская поликлиника. Все маленькие воспитанники были обречены на ее посещение. Все ходили к одним и тем же врачам, сидели на одних и тех же неудобных банкетах, рассматривали рисунки и наклейки, которыми мамы украшали объемные медицинские карты, практически талмуды и срывались с места в неудачной попытке добежать до стены, на которой был нарисован дуб зеленый, со златою цепью. Кот- ученый у художника не получился – все младенцы, которых мамы подносили к стене показать «котика» начинали орать. Детей постарше одергивали и усаживали назад, на банкетку.

По утрам, особенно это было заметно зимой, в окнах домов появлялись женские силуэты. Понурые сонные дети, те, кто перешел уже в среднюю или старшую группу шли сами, без сопровождения, так было заведено не пойми кем. Они текли по улице стройным ручейком, растекаясь по детским садам, по группам. Мамы, которые в это время плевали в коробочку с тушью, красили ресницы, собираясь на «службу», отрывались от своего занятия и смотрели, как на втором этаже появлялась голова ребенка. Вот ребенок садится за стол, ест манную кашу. Все хорошо. Утро наступило.

Мало кто отводил детей в садик, едва им исполнялось пять лет. Только в том случае, если в семье имелась бабушка. Но это было редкостью и роскошью. Непозволительной. Да и зачем водить? Все сами ходят. Мимо катка, который так и не выполнил свою функцию – не раскатал асфальт, мимо мусорки. Совсем рядом. Очень удобно. И из окна видно.

Мамы яростно сплевывали в коробочку с тушью, настраиваясь на новый день, и выплескивались из квартир новым потоком. Бежали на каблуках, а как же иначе, на автобусную остановку, единственную на весь новый район, в единственный автобус, который вез до метро. Или на станцию электрички, что, конечно, дальше — пятнадцать минут почти бегом, рысью, но надежнее. Толкались, впихивались, втискивались. И уже там, вцепившись в перекладину, думали о том, как в перерыв сбежать в магазин – купить что-нибудь на ужин или уже вечером, за картошкой. В каждой дамской сумочке – старая авоська. А еще в ремонт обуви заскочить – сапоги сдать. Благо будка, конура, размером с туалет, приткнулась рядом с автобусной остановкой. Работали там отец и сын, похожие друг на друга, как две капли воды. Отец замечательно ставил набойки, а сын продавал полусгнившие шнурки, которые быстро рвались. И гуталин всегда был засохший. Но сыну прощали шнурки, ради набоек, которые ставил его отец. Тот из любых туфель мог сделать башмачок для Золушки.

Сколько на этой раздолбанной улице было сломано каблуков. Сколько детских коленок разбито. Сколько колес от колясок и велосипедов отвалилось и было безвозвратно утеряно.

Молодые мамы, приноровившись, примерившись, шли с закрытыми глазами. Здесь обойти – вечная лужа. Здесь объехать – колдобина. Здесь – бордюра нет, можно заехать, не опрокидывая коляску навзничь. Даже дети топали, обходя колодцы. Туда можно и провалиться. Крышка всегда сдвинута. Один раз доставали Славика из старшей группы, один раз Наташу из средней. Славик ладно, а Наташа пальто испачкала и порвала. Мама кричала и по попе надавала. Так что лучше обойти. К помойке подходить нельзя – там крысы. Их все дети видели. Бегали, вышмыгивали, большие, наглые. Дети этого района дружно боялись крыс, и когда в садиках воспитательницы читали сказку про Щелкунчика, вжимались в маленькие стульчики, расписанные рябиновыми гроздьями. Да, точно есть крысиное царство – в это верили абсолютно все.

И к катку нельзя подходить – Рекс укусит. Рекс – местная бродячая собака, жившая под машиной. Говорили, что ее бросили вместе с катком, и она ждала, когда ее заберут. Рекс был злой – на всех лаял, но одновременно добрый – глаза у него были застенчивые и в слезах. Как будто он всю ночь плакал, когда его никто под машиной не видел.

Танюше все завидовали. Ее в садик водила старшая сестра – уже совсем взрослая, во втором классе учится. Доводила до самых ворот и бежала в школу. А забирала мама. Всегда вовремя. Не то, что некоторые родительницы, которые задерживались на службе, и на них ругалась воспитательница. Воспитательниц тоже можно понять – еще в магазин, суп назавтра сварить, подзатыльников своим собственным детям надавать. А надо сидеть, ждать, когда мамаша, цокая каблуками, со стертыми набойками, загнанная, как полковая лошадь, прискачет.

Эти дети, маленькие жители нового района, были обречены на фобии. Помимо клаустрофобии и земмифобии (конечно, тогда этого слова никто не знал, и боязнь крыс считалась не болезнью, а, скорее, излишней изнеженностью, избалованностью), был еще один страх, самый сильный, самый глубокий и мучительный – остаться одному на веранде садика или на скамеечке. Смотреть на ворота и гадать, придет ли мама. А если не придет забирать? А если воспитательница тоже уйдет и оставит одного? А если мама забыла? Или бросила?

— Ну, что тебя опять бросили? – спрашивала воспитательница у стоящего столбиком ребенка.

И это «опять» было хуже, чем кладовка и крысы.

Танюша была счастливой девочкой. Ее никогда не бросали, мама забирала ее одной из первых. К тому же у нее были зимние сапоги, пальто, фломастеры и пластилин – осталось от старшей сестры. Ей, конечно, все завидовали. Еще ни у кого пластилина нет, родительницы забыли купить, замотались, а у Танюши есть. Почти полная, нетронутая коробочка. И ножичек специальный, чтобы резать. И полотенце у нее не такое, как у всех, а особенное, с вышитым именем – Светланка. Тоже от старшей сестры осталось. Сколько раз воспитательница просила родительниц нашить метки на полотенца. Половина не нашили. А у Танюши все уже есть. Ну и что, что Светланка написано? Все же знают, что это сестра. Главное, что все так, как требуется и всегда вовремя.

Танюшу всегда в пример ставили – и косы у нее самые аккуратные, заплетенные так туго, что даже после тихого часа не расплетаются, и банты коричневые, строгие, и платье самое красивое, и колготочки на смену есть. Танюша знала, чувствовала свою значимость и исключительность. Девочка была примерная, образцово-показательная. Не красивая, правда, но это и хорошо. Зачем девочке яркая красота? Не нужно совсем. Куда она с этой красотой? Кто ее увидит? Кто оценит? Лучше уж такая, с носиком длинноватым, с ушками торчащими. Не страшненькая ведь. Девочка, как девочка. И сестра у нее такая же – умница. Воспитательницы Светланку часто вспоминали: посадишь рисовать – будет сидеть, пока не позовут. И мишки пластилиновые у нее самые лучшие были, всегда на шкафчике в качестве образца стояли.

Танюша жила в первой от поворота девятиэтажке, на пятом этаже, ходила в садик «до мусорки», в двухкомнатной квартире со старшей сестрой Светланкой и мамой Ольгой Петровной, работавшей библиотекарем в одной из центральных библиотек. Ольга Петровна болела. Светланка и Танюша не знали чем, просто приняли, как должное. Болеет и болеет. Папы у них не было. И это тоже не обсуждалось, как и мамина болезнь. Нет и нет. Тогда у многих детей пап не было. А у Наташи, которая в колодец свалилась, не только папа был, но и две бабушки и два дедушки. Так вот считалось, что это вроде как ненормально. Зачем одной девочке столько родных? И все ей одной! Наташу, которую и отводили, и забирали, и даже папа приходил забирать, не любили ни дети, ни воспитательница. И даже радовались, что она пальто порвала. Так ей и надо. Чтобы не зазнавалась.

— Как мама? – спрашивала соседка со второго этажа тетя Рая у Светланки по утрам. Тетя Рая бежала в поликлинику, в которой работала медсестрой, а Светланка вела Танюшу в садик, а потом бежала в школу.

— Спасибо, хорошо, — вежливо отвечала Светланка.

Танюша удивлялась – мама не кашляла, не сморкалась и выглядела совсем здоровой. Но при ней нельзя было шуметь, кричать или капризничать, потому что маме нельзя было нервничать. От этого у нее начинала болеть голова.

Иногда они шли в садик втроем – тетя Рая отдавала Светланке свою дочку Маринку. Танюша хоть и ходила в одну группу с Маринкой, но девочки не дружили. Поэтому до садика шли молча и быстрее обычного.

Когда в лифт заходил Валерка, сын тети Лиды с восьмого этажа, Танюша крепко сжимала ладонь Светланки. Валерка был ровесником Светланки – они учились в параллельных классах, и Танюша была в него тайно влюблена. Она старалась скрыть свои чувства, и поэтому молчала, как партизан и, не моргая, рассматривала кнопки лифта, которые Валерка регулярно подпаливал спичками.

По вечерам Ольга Петровна с Танюшей по дороге из садика домой, заворачивали к булочной, чтобы купить хлеба и иногда пирожное или булочку, обсыпанную сахаром.

— Здравствуйте, Олечка.

— Здравствуйте, Израиль Ильич.

В очереди в булочной, Ольга Петровна говорила «булошной» и требовала, чтобы девочки тоже так говорили, они почти всегда сталкивались с соседом с шестого этажа. Танюше он очень нравился. Израиль Ильич смотрел на Танюшу и улыбался хитро, даже подмигивал. Иногда корчил смешные рожицы. Он был музыкант, и Танюша слышала, как он играет по вечерам на пианино. Маме это не всегда нравилось, у нее голова начинала болеть, а Танюша сидела в своей комнате и слушала музыку. Израиль Ильич играл в оркестре и однажды мама водила ее на концерт – он же и дал им билеты. Его жена Тамара Павловна тоже была музыкантом. Играла на скрипке. Танюша дома ее никогда не слышала. Наверное, Тамара Павловна играла днем, когда она была в садике.

Танюша знала, что мама не очень «любит» соседей сверху, несмотря на подаренные билеты и даже пригласительный на одно новогоднее представление, которое девочке очень понравилось. Хотя маме почти никто из соседей не нравился. Тетю Раю, которая угощала Светланку и Танюшу баранками, она считала простоватой. А маму Валерки – тетю Лиду – слишком вызывающей. «Дамочкой с гонором».

Танюша редко видела тетю Лиду. Обычно она ее замечала, когда качалась на качелях около дома. Мама разрешала ей по вечерам, по дороге из садика домой, покачаться пять минут. Лида возвращалась с работы. Она никогда не ездила на автобусе. Только на такси. Лида ходила на таких каблуках, от которых не только у Танюши, у Светланки открывался рот. И носила такие красивые шарфики, что дух захватывало. Лида была удивительной красавицей. Танюша мечтала, что когда вырастет, у нее тоже будут такие белые волосы, закрученные на бигуди. А Светланка мечтала о такой дубленке, как у тети Лиды. Длинной, с мехом. Ни у кого в подъезде такой не было.

Танюше очень хотелось, чтобы ее мамой была тетя Лида – такая красивая и нарядная.

— Здравствуйте, — вежливо здоровалась Лида, выпархивая из такси.

— Здрасьте, — отвечала сквозь зубы мама Танюши и отворачивалась, начиная раскачивать качели, чего Танюша терпеть не могла. У нее сразу начинала кружиться голова.

— Мам, почему ты тетю Лиду не любишь? – спросила однажды Танюша.

— А с чего мне ее любить или не любить? – удивилась Ольга Петровна, — Мне все равно.

— Почему она тебе не нравится? Ты ей завидуешь? – настаивала Танюша.

— С чего ты взяла? – мама сдвинула брови.

— Я вот не люблю Маринку, потому что она зазнайка и считает себя самой красивой. Так и воспитательница про нее сказала, что она – самая красивая девочка в группе. А мне она сказала, что я ей завидую, поэтому и не дружу и карандаши свои не даю. Это правда. Я ведь не такая красивая, как Маринка, вот и не дружу с ней.

— Глупости. Что ты ерунду городишь? – рассердилась Ольга Петровна, — красота должна быть внутри, а не снаружи!

— Ты тоже красивая, хоть и не такая, как тетя Лида, — решила сказать приятное Танюша.

— Сначала думай, а потом говори. Все, слезай, пора домой, — оборвала ее Ольга Петровна.

— Это потому что тетя Лида одевается красиво? Да? Не как ты? – помолчав, спросила Танюша.

— Господи, что ж ты меня доводишь сегодня? – рассердилась Ольга Петровна, — Ты специально что ли? Ты же знаешь, что мне плохо! У меня голова раскалывается!

— Прости, мамочка, — промямлила Танюша.