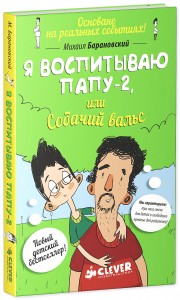

Михаил Барановский «Я воспитываю папу -2, или Собачий вальс»

Давным-давно исполнилось примерно сто лет с тех пор, как я упрашиваю папу купить мне собаку.

И вот случилось невероятное! Как-то вечером, укладываюсь спать, и тут в комнату входит он и ни с того, ни с сего говорит:

– Может нам собаку завести?

Неожиданно для самого себя, я подпрыгиваю до потолка:

– Дааа!!!

– Тихо-тихо! Всех соседей перебудишь! – накрывает меня одеялом и придерживает, чтобы я так сильно не подлетал над кроватью. – Только у меня есть несколько условий, – говорит.

– Я согласен! – выпаливаю.

– Не хочешь поинтересоваться каких?

– Ради собаки, я на все готов, – отвечаю.

– Ладно, – кивает, – но я все равно скажу.

– Ну?

– Ты сам будешь за ней убирать.

– Хорошо!

– Ты понимаешь, о чем я говорю?

– Ну, конечно! Что тут непонятного?

Но он всё равно решает уточнить:

– Щенок постоянно гадит. И тебе за ним придется убирать. И мыть лапы после каждой прогулки.

– Договорились!

– Не спеши.

– Что еще?

– Вытирать пыль и пылесосить, – продолжает папа, – не реже, чем раз в три дня!

– Это тут при чем?

– Собака линяет. Если регулярно не пылесосить и не протирать – везде будет шерсть: на одежде, на всех поверхностях, даже в тарелках. Меня это категорически не устраивает.

– Ладно, хорошо, – вяло соглашаюсь.

– Это еще не все… – говорит.

Надо же быть такой занудой.

– Ты должен мне пообещать, – говорит, – что перестанешь разбрасывать вещи по всей квартире.

– Какое отношение это имеет к собаке?

– Прямое! Если ты не можешь проследить за своими носками, то что говорить об ответственности за живое существо?

– Я слежу! – отвечаю.

Папа оглядывает комнату. Замечает один носок на батарее, а другой на стуле.

– Мне так проще за ними следить, – говорю.

– Марик! – прерывает меня папа, недовольно цокая зубом.

– Ладно, – бурчу себе под нос.

– Я не закончил, – грозно надо мной нависает. – Есть еще несколько условий.

– Каких?

– Ты должен мне поклясться, что, когда вырастишь – не будешь пить и курить.

– Клянусь.

– Прежде чем ты решишь жениться, познакомишь меня с невестой.

– Не вопрос, – говорю.

– И перестанешь наконец грызть ногти!

– Идет.

– Минимум час в день будешь заниматься музыкой.

– Хорошо! – уже кричу.

– Не будешь забывать поднимать сидение на унитазе.

– Согласен.

– Когда я стану больным и немощным, не сдашь меня в дом престарелых?

– Нет.

– Клянись!

– Клянусь!

– И никаких чипсов и пепси-колы!

– Ну, папа!

– И никаких «ну, папа»!

Я сдаюсь. Все-таки всю жизнь мечтал о собаке. Я готов на любые жертвы.

– Хорошо, – спокойно говорит папа. – Тогда… – снимает носок с батареи и вешает его на спинку стула, – с завтрашнего дня ты начинаешь убирать в квартире, заниматься музыкой, перестаешь грызть ногти… Про крышку от унитаза я тебе говорил?

– Завтра у нас будет собака! – кричу я в полном восторге и снова подпрыгиваю до потолка.

– Нет, – говорит папа, – собаку мы возьмем чуть позже.

– Чуть позже? – я заползаю под одеяло, но тут же высовываю голову. – А «позже» – это когда?

– Может через месяц, – отвечает. – А может, через два.

– Это не честно! – ору я и стучу пятками по матрасу.

– Тебе нужно какое-то время, чтобы привыкнуть к новому графику.

– Не нужно мне никакого времени! – давлюсь слезами. – Я не могу так долго ждать!

Папа вздыхает, долго молчит, потом говорит:

– Ладно. Но только при одном условии…

2

Ночью я долго не могу заснуть.

Папа храпит за стеной. Он храпит, как лев в заставке американской кинокомпании «Metro-Goldwyn-Mayer». Однажды я записал его храп на телефон. Теперь у меня есть рингтон специально для папы – когда он мне звонит, раздается страшный рык. Правда папа до сих пор не верит, что это на самом деле его храп. Он считает, что спит тихо, как мышка. Думаю, если бы какая-нибудь мышка по неосторожности хоть раз так всхрапнула, – ее бы разнесло в клочья.

Меня не беспокоит его храп. Я привык. Мне даже нравится, что такое чудовище спит за стенкой.

Я ворочаюсь, все представляю, как у нас появится собака. На одном боку полежу – подумаю об овчарке, на другой перевернусь – представляю себе чау-чау. На спину лягу – упрусь взглядом в потолок, а там меня уже лайка поджидает… Какая-то собачья карусель. Ладно, – решаю, – завтра, как проснусь, надо будет это с папой обсудить…

3

– Давай купим чау-чау! У них язык фиолетовый! Это прикольно!

– Да, – соглашается папа. – Конечно прикольно. Но ради одного языка брать целую собаку…

– Ладно, – говорю, – а хаски? Что скажешь? Мне нравится, что хвосты колечком и что глаза голубые. Как у мамы.

– У мамы разве голубые? – недоумевает.

– Ну, конечно, – удивляюсь. – Ты что, не помнишь?

Он морщит лоб и растопыривает брови:

– Нет! Странно все-таки утроена человеческая память! – говорит папа. – Я с твоей мамой прожил десять лет, но какого цвета у нее глаза – хоть убей – не скажу. А вот с хаски встречался всего несколько раз, но отчетливо помню, что голубые.

– Да, – соглашаюсь, – это странно.. – Так что ты думаешь, по поводу хаски?

– Послушай, – говорит папа, – мы же не будем выбирать собаку исходя из того, какого цвета у нее язык или какой формы хвост…

Тут я начинаю улавливать к чему он клонит.

Я говорю:

– Конечно нет! Дело в том – какого она размера, да? Мы же не можем себе позволить какого-нибудь сенбернара? Он наверное столько ест, что придется новый холодильник покупать. Да и спать ему особо негде. Нам нужна какая-нибудь совсем крошечная собачка.

Хотя, смешно конечно говорить это человеку, который в детстве хотел завести дома лошадь, и держать ее на балконе!

– Не люблю я маленьких собачек, – кривится папа. – Особенно нервных. Знаешь, есть такие голые с вытаращенными глазками… Чуть что – начинают лаять до хрипоты, а сами трясутся от страха. Раньше они заводились у одиноких сварливых старух, а теперь их носят на руках молодые девицы…

Недавно, – говорит, – был я в одном модном кафе. Смотрю – заходит такая барышня с тойтерьером в грудях. Официантка встречает ее у дверей и спрашивает: «Вы будете…» Тут взгляд ее падает на собачку, и она в нерешительности выдавливает: «Вдвоем?».

Папа смеется.

– Не понял юмора, – говорю.

– Что тут непонятного? – удивляется папа. – Тетка пришла с собачкой, а официантка спрашивает: «Вы будете вдвоем?».

– Это я понял, – говорю. – Я не понял, что тут смешного.

Папа хмыкает:

– В таких случаях собака, обычно, не считается.

– Как это не считается?

– Так, – отвечает.

– Они же, на самом деле, вдвоем пришли!

– Марик, – злится папа, – этот тойтерьер ничего не будет заказывать в кафе, понимаешь? И стул отдельный не займет! Он настолько маленький, что его совсем не обязательно учитывать. Он, как аксессуар.

– Как что?

– Как бижутерия.

– Как что?

– Как украшение. Как брошка. Это смешная история. Жаль, что у тебя нет чувства юмора.

– Есть, – говорю. – Только это все равно не смешно!

– Послушай, а что, если бы тетка вообще с мышью в кафе пришла? А официанта ее спрашивает: «Вы будете вдвоем?» Это было бы смешно?

Я говорю:

– Это зависит от того в каких они отношениях.

– Кто с кем? – не понимает папа.

– Тетка с мышью.

– Тетка с мышью? – переспрашивает.

– Ну да! – говорю. – Если они друзья, то не смешно.

– Тетка с мышью? – твердит, как дятел.

Ну, что тут непонятного?

– Тетка с мышью! – говорю. – Может они друзья. Решили в кафе сходить. Приходят, а какая-то дура-официантка одну из них не считает. Тогда другая может обидеться, что ее подругу не посчитали. А они же вместе пришли!

– Тетка с мышью?

– Да!!! – ору я. – Тетка с мышью!

– Понятно, – неожиданно тихо вздыхает папа.

– А та тетка, между прочим, была даже не с мышью, а с целым тойтерьером! Так что, это вдвойне не смешно!

– Ладно, – бурчит папа. – У тебя есть право на собственную точку зрения.

– У тебя тоже, – говорю примирительно. – Если ты не любишь маленьких собачек, давай возьмем не очень маленькую и не очень большую. Среднюю такую… Какую-нибудь таксу, например. А что, такса прикольная. Похожа на сосиску с ножками. И места много не занимает.

Папа говорит:

– Такса – норная собака.

– Не проблема, – отвечаю, – сделаем ей норку.

– Не в этом смысле, – говорит. – Она охотится за теми, кто в норках живет.

– А что, за теми, кто не в норках совсем не охотится?

– Нет, – утверждает папа. – Только за теми, кто в норках.

– Странно, – удивляюсь, – откуда ей известно, кто-где живет?

– Не знаю, – признается. – Вряд ли, она у всех прописку проверяет. Наверное ей инстинкт подсказывает.

Я спрашиваю:

– А кто в норках живет?

– Кроты, бобры, суслики всякие… – перечисляет.

– Знаю, – говорю, – из них потом норковые шубы делают.

Папа ухмыляется:

– Из кого?

– Из тех, кто в норках живет.

– Нет, норковые шубы делают из норок.

– Каких еще норок?

– Это животные такие.

– Норки?

– Ну, да.

– А где они живут?

– В норках. Норки живут в норках. Из норок делают шубы.

– А из бобров? – спрашиваю.

– Из бобров тоже, но не норковые, а бобровые.

– Это странно, – говорю. – Бобры же тоже в норках живут.

– Что в этом странного? – раздражается папа.

Тут и я не выдерживаю:

– Если все они в норках живут, почему шубы разные?!

Папа предлагает:

– Давай о чем-нибудь другом поговорим, а?

– Давай, – соглашаюсь. – Мне не нравится, что из животных делают норковые шубы. Мне и бобров жалко, и норок, и сусликов.

– Кому вообще нужны эти шубы?

– Женщинам, – отвечает папа.

– Жаль на женщин никто не охотится! – говорю.

– Точно, – поддерживает меня папа. – Столько норок можно было бы спасти!

Какое-то время мы молчим. Потом я спрашиваю:

– А какие еще есть собаки, кроме норных?

– Ну, – говорит папа, – есть охотничьи…

– На кого они охотятся?

– На разных животных.

– На бобров и норок охотятся? – подозреваю неладное.

– В том числе, – говорит.

– Что-то я совсем запутался. Значит такса – охотничья собака.

Папа кивает.

– Ты же сказал – она норная.

– Все правильно. Есть собаки, которые охотятся, например, на медведей или на кабанов… Ты же с таксой на медведя не пойдешь?

– Нет, – говорю. – Мне медведей жалко.

Папа вздыхает:

– А таксу тебе не жалко? С таксой на хорьков охотятся и прочих грызунов.

– Я знаю, – говорю. – Потом еще из них шубы делают норковые…

– Мы же вроде договорились, что про шубы больше не будем?

– Да, – соглашаюсь. – Мне вообще охота не нравится. Какие есть еще собаки, кроме охотничьих?

– Гончие, – говорит папа.

– За кем они гоняются?

– За зайцами, оленями…

– Гончие что, тоже охотничьи?

Папа чешет свой лоб:

– Выходит, что да.

– Как такса?

– Не совсем. Такса зайца никогда не догонит.

– Зачем его догонять? – спрашиваю. – Из зайцев что, тоже шубы делают?

– Не только шубы, – говорит папа. – Еще и шапки.

– Бедные зайцы! Я бы никогда не надел шапку из зайца!

4

Зимой папа всегда следит за тем, чтобы я тепло одевался. Шарф – еще куда ни шло. А вот шапка – это настоящее наказание. Кто вообще их придумал? Особенно из зайца? Я не знаю худшего изобретения. Человек в шапке выглядит, как чучело. А как ее снимешь – волосы дыбом стоят, как соломенные. И еще голова чешется. Зайцы гибнут ради каких-то дурацких шапок! У меня в голове это не укладывается!

– Когда я вырасту – ни за что не буду носить шапку, – говорю.

– Хочешь все мозги себе отморозить? – интересуется папа.

– Нет, – отвечаю, – верхняя часть головы у меня никогда не мерзнет. Вообще! Мерзнут только уши и нос. И то – не всегда.

– Шапка для того и нужна, – говорит папа, – чтобы в частности уши не мерзли.

– А как быть в частности с носом? – интересуюсь. – Получается уши важнее носа? Это какая-то глупость.

Вообще-то, я никогда не спорю насчет шапки, когда папа провожает меня в школу. Но выйдя за дверь, тут же ее снимаю. Спускаюсь до второго этажа, и засовываю в почтовый ящик. А когда из школы возвращаюсь, — вынимаю.

Как-то раз сосед заметил, как я шапку достаю из почтового ящика. Так удивился:

– Какая интересная у вас подписка! – говорит.

Я боялся, что он как-нибудь расскажет об этом папе, но сосед – молодец –

пока держится. Надеюсь, он уже забыл об этом случае.

5

– А есть какие-нибудь собаки, которые ни на кого не охотятся? – спрашиваю папу.

– Есть, – отвечает, – служебные собаки.

– Кому они служат?

– Человеку, – говорит папа. – Они охраняют человека. Или подведомственную ему территорию.

В этот момент я понимаю, какая собака мне нужна.

6

Есть у нас во дворе один мальчик. Не знаю, какое у него на самом деле имя, но все зовут его почему-то Пиша. Неприятный такой типчик. Так вот, этот Пиша все время ко мне цепляется.

Обычно, он забирает у меня какую-нибудь вещь. Но это бы полбеды. Мало ли что у кого могут отнять во дворе. Самое обидное, что Пиша всегда заявляет будто эта вещь его. Он говорит:

– Это моя кепка, — и снимает ее с моей головы.

Он никогда не объясняет почему это, вдруг, его кепка? Как и когда она сделалась его?

Мне всегда хочется закричать: «Неправда, Пиша! Мне ее папа из Таллинна привез! Может у него даже чек сохранился!» Но я всегда молчу.

– Это моя кепка, — нагло улыбаясь, говорит Пиша, и напяливает ее на свою белобрысую башку.

Мяч, клюшка, велосипед – все, что угодно враз становится Пишиным. От этого нет никакого спасения.

В конце концов, он всегда возвращает то, что забирал, но от этого не легче…

А недавно стоим мы с ребятами – разговариваем. Тут подходит Пиша – смотрит на мои ботинки и говорит:

– Давай меняться: я тебе – свои, а ты мне – свои.

Я смотрю на его страшные, стоптанные башмаки. Кажется, их передавали по наследству все Пишины предки.

Мне очень не хочется меняться. Я стою и молчу.

– Ну? – говорит Пиша. – Давай, разувайся.

– Они мне не нравятся, – выдавливаю я.

Неожиданно Пиша начинает хохотать. Смеется, как сумасшедший, будто ему рассказали самый смешной на свете анекдот. Просто истерика какая-то. До икоты. До слез. Он задирает голову и гогочет куда-то в небо:

– А они во-о-обще никому не нравятся!

И снова ухохатывается.

И вот я представляю себе, как однажды подходит ко мне Пиша и говорит что-нибудь вроде: «Это мой фонарик! Давай его сюда!».

И тут у меня из-за спины появляется служебная собака… Она неторопливо подходит к Пише, смотрит ему прямо в глаза, поднимает верхнюю губу так, что сразу становятся видны все ее зверские клыки. Служебная собака издает короткий, но очень грозный рык. Шерсть на загривке становится дыбом.

Пиша, само собой, тут же делает в штаны.

А я, как бы невзначай, говорю что-нибудь вроде:

– Вот черт! Совсем забыл сделать ей прививку от бешенства.

7

– Давай купим служебную собаку, – предлагаю папе.

– Зачем тебе служебная собака? – интересуется.

– Чтобы она меня защищала.

– От кого?

Я не стал ничего говорить про Пишу. Думаю, если бы рассказал, папа тут же отправил меня заниматься боксом или карате. А мне этого совсем не хочется. Хватит с меня и музыкальной школы.

– От хулиганов, – говорю. И вообще… Сейчас столько психов развелось…

– Может тебе записаться на бокс или восточные единоборства?

Ну! Так я и думал!

– Может, – продолжает, – вместо собаки, нам стоит купить крокодила?

– Не смешно, – отвечаю.

– А я и не шучу! – говорит. Судя по всему, ему понравилась эта мысль. – Крокодил – это практически та же такса, – заявляет. – Только пасть побольше. Будешь гулять с крокодилом – никакие хулиганы тебе не страшны! А что, они прикольные – крокодилы.

Я говорю:

– Ты можешь хоть иногда быть серьезным?

– Иногда могу, – признается.

– Тогда, давай серьезно поговорим о служебных собаках, – настаиваю.

– Служебных собак много, – говорит уже спокойно. – Овчарки, ротвейлеры, доберманы, лабрадоры ризеншнауцеры…

– У тебя же был ризеншнауцер!

– Да, – говорит папа, – был.

И замолкает как-то подозрительно.

– Может нам завести ризеншнауцера?

Папа качает головой:

– Нет.

– Почему? Он тебе не понравился?

– Не в этом дело.

– А в чем? Как его звали?

– Ирвин.

– Почему ты почти ничего не рассказывал мне про Ирвина?

Папа долго молчит, потом говорит:

– Потому что мне стыдно.

Никогда раньше я не слышал, чтобы папе было за что-то стыдно. Ну, разве что, за меня… Но это не в счет.

– Что ты такого сделал, – спрашиваю его тихо, – что тебе стыдно?

8

– Я Ирвина взял щенком, – рассказывает папа, – и прожил с ним десять лет. Представляешь? Столько же, сколько с тобой. Только десять лет для собаки – это, если пересчитать на человеческий возраст, лет шестьдесят получается.

– Как нашему дедушке. – уточняю.

– Да. Только Ирвин и в эти годы был бодрым, веселым, игривым и постоянно голодным. Но больше всего на свете он любил блины.

– Точно, как я!

– Да. Как-то раз он серьезно заболел, и мы с твоей мамой даже не знали выздоровеет он или нет. Несколько дней он отказывался есть и пить. Почти не вставал. Лежал на боку и вздыхал, а мы давали ему разные лекарства, делали уколы и очень переживали.

В тот день мама приготовила блины. Мы сели за стол и тут увидели, как он шатающейся походкой, еле передвигая лапами, бредет по коридору на кухню… Так любовь к блинам победила смерть.

– Расскажи мне еще про Ирвина.

– Знаешь, про собачью преданность написано много книг. И фильмов тоже снято прилично. Там собаки спасают своих владельцев от пуль, вытаскивают их из воды и огня. Или вот еще был фильм о том, как один пес на протяжении многих лет каждый день приходил на одну и ту же железнодорожную станцию, надеясь встретить своего хозяина, который давным давно умер…

Ничего такого про Ирвина я тебе рассказать не могу. Мы просто жили с ним бок о бок десять лет и привыкли друг к другу. Понимаешь?

– Что ж тут непонятного? – говорю. – Не разговаривай со мной, как с маленьким. Мне, между прочим, уже лет шестьдесят, если перевести с человеческого на собачий.

– Марик, – говорит папа, – если бы ты был крысой, тебе бы сейчас было лет триста!

– Серьезно? – удивляюсь.

– Абсолютно, – заверяет. – Но умнее от этого ты все равно бы не стал.

Я говорю спокойно:

– Ладно, я сейчас не буду на тебя обижаться. Но только потому, что мне интересно: чем все закончилось? Что было потом?

– А потом, – продолжает папа, – мне нужно было уехать в Москву… Я не мог взять Ирвина с собой.

– Почему? – спрашиваю.

– Я сам толком не знал, где буду жить… Да и вряд ли кто-нибудь сдал мне с такой большой собакой квартиру. Но даже, если бы повезло с жильем, Ирвину пришлось бы целыми днями сидеть там одному. А еще командировки… В общем, мне ничего не оставалось, как отдать его одним хорошим людям. У них частный дом и свой двор, в котором он мог гулять…

– И давно это было?

– Давно, – вздыхает. – С тех пор меня никто так не встречает, когда я возвращаюсь с работы. Когда раздается звонок в дверь, никто не лает. Никто не сует свой нос в холодильник, когда я открываю дверцу. Никто не кладет мне морду на колени, и не пускает слюни на мои штаны, когда я сажусь ужинать. Никто не будит меня по утрам, поскуливая над ухом… Если б ты знал, как мне всего этого не хватает!

– А что было с Ирвином?

– Я не знаю, – отвечает и мрачнеет прямо на глазах.

– Ничего не понимаю, – говорю. – Ты же мог к нему съездить!

– Не мог.

– Почему?

– Тогда получается мне пришлось бы бросить его второй раз. Понимаешь?

– Не совсем, – признаюсь.

– Когда ты был совсем маленьким, и жил с мамой, я приезжал к тебе из Москвы. Ты мне так радовался. А я все время думал о том, как буду уезжать. Нам было очень трудно прощаться. Ты не хотел отпускать мою руку. А когда за мной закрывалась дверь, я еще какое-то время стоял на лестничной площадке, и слышал, как ты там рыдаешь…

– Теперь понятно, – говорю.

– Так что, – продолжает папа, – у меня не получилось его навестить. Я даже ни разу не смог позвонить его новым хозяевам, чтобы узнать, как он там… Страшно было услышать что-нибудь нехорошее…

– Ты боялся узнать, что он умер?

– Да.

– Думаешь, Ирвин на тебя обиделся, что ты его отдал?

– Нет, – говорит папа. – Собака никогда не обижается на своего хозяина. Даже, если этот хозяин распоследняя сволочь. Собака все прощает и продолжает любить. А вот я себя простить не могу. За то, что его похоронили чужие люди. Не я.

Грустная история. Я не знаю, что сказать, чтобы как-то его утешить. Сидит – смотрит в окно и глаза блестят.

Я подхожу к папе и кладу руку ему на плечо:

– Можешь не сомневаться: я не сдам тебя в дом престарелых. Я тебя сам похороню.

Он вытирает ладонью мокрые глаза и улыбается.

– Только это будет очень нескоро, – говорю. – Лет через сто. А к этому времени ученые изобретут какие-нибудь таблетки от смерти, и никто не будет умирать. Так мне кажется.

9

Еще я думаю, что когда-нибудь люди научатся управлять временем, чтобы каждый мог вернуться в прошлое и исправить там свои ошибки.

Я думаю, если бы сейчас папе предоставилась такая возможность, он обязательно что-нибудь придумал, чтобы не отдавать Ирвина чужим людям.

Может быть тогда они с мамой решили бы, что им не нужно было разводиться, и мы бы сейчас жили все вместе…

Кроты, бобры и суслики спокойно обитали бы в своих норках и никто бы не охотился на них ради норковых шуб, а из зайцев не делали бы шапки…

Может быть тогда в мире не было бы никаких войн, и все жили мирно…

Я бы тоже вернулся в прошлое, чтобы не брать монетку из бабушкиного кошелька. Тем более, что потом я ее потерял.

10

– О чем ты думаешь, когда мечтаешь о собаке? – спрашивает меня папа.

Я говорю:

– О собаке естественно. О чем мечтаю – о том и думаю. Странный вопрос.

– Ничего странного, – возражает. – Я хочу понять какие картинки в это время всплывают в твоем мозгу?

– Зачем тебе – спрашиваю, – знать, что у меня в мозгу всплывает?

– Ну, ты же что-то себе представляешь, когда о ней думаешь? – никак не может успокоиться.

– Представляю, – говорю, – как мы с ней гуляем во дворе, и мне все завидуют.

– Так, – говорит, – хорошо. Что еще?

– Уффф! Это что, допрос?

– Нет, – отвечает, – мне просто интересно.

– Представляю, что глажу ее и за ухом почесываю.

– А еще?

– Если у нее будет розовый язык, а не фиолетовый, то это тоже неплохо.

– О какой ерунде ты все-таки думаешь! – вдруг заявляет.

– Тогда, – говорю, – я тебе больше вообще ничего не буду рассказывать, раз ты так…

– Ну-ну, – бурчит. – А о том, что она может заболеть совсем не думаешь?

– Нет, – говорю. – Заболеет – вылечим. Чего об этом думать?

– Как у тебя все легко! – восклицает. – А о том, что она когда-нибудь умрет?

– Я не хочу об этом думать, – говорю.

– Лучше тебе об этом подумать прежде, чем мы возьмем собаку.

Я чувствую, что один глаз у меня начинает подкапывать, как кран на кухне.

– Зачем ты всё это говоришь?

– Чтобы ты видел картину в целом.

– Мне не нравится такая картина! – кричу и отворачиваюсь.

Папа подходит ко мне.

– Марик, – тихим голосом говорит, – посмотри на меня, – об этом надо думать.

– А я не хочу! – ору.

Из второго глаза тоже течет.

Папа вытирает ладонью мои щеки:

– Представляешь, что ты будешь чувствовать, когда она умрет?

Я ничего не отвечаю, только шмыгаю носом.

Потом говорю:

– Сколько лет живут собаки?

– Лет десять – пятнадцать.

– Через десять – пятнадцать лет я буду уже абсолютно взрослым.

– Да, – говорит папа, – действительно. А я – абсолютно старым…

Он вздыхает. Потом оживляется:

– Но я переживу эту собаку! Чего бы мне это не стоило! Точно тебе говорю!Помнишь тетю Леру? – спрашивает уже веселым голосом. – А кролика? Как его зовут-то?

– Филипп, – напоминаю.

– Точно-точно! – трясет головой. – Филипп!

11

Тетя Лера – это какая-то наша родственница. У нее есть дети. Точно не могу сказать сколько именно. Их так много, что, по-моему, она уже и сама сбилась со счета.

Как-то раз мы с папой заезжаем к ним на полчаса, потому что полчаса – это максимум. Выдержать это еще хотя бы на пять минут больше просто невозможно.

Весь дом ходит ходуном. Дети орут и скачут по стенам и потолку. Где-то под ногами мечется несчастный кролик.

Тетя Лера все время вопит:

– Сашка, слезь оттуда немедленно!

Потом она спокойным голосом обращается к папе:

–Напомни, на чем я остановилась?

Но не успевает папа открыть рот, как она отворачивается, и смотрит поверх своих очков куда-то в сторону:

– Женя, перестань орать! Женя, ты меня слышишь?!

И снова к папе:

– Ты что-то хотел сказать? Извини, я тебя перебила.

Папа пробует что-то ответить, но тетя Лера тут же всплескивает руками и вопит:

– Гришенька, я тебя умоляю: только не эту вазу!

Потом опять обращалась к папе:

– Так о чем это я?

Но тут какая-то маленькая девочка неожиданно выныривает откуда-то из под стула, на котором сидит тетя Лера, подпрыгивает, и внезапно целует ее прямо в очки.

От неожиданности тетя Лера вскрикивает и хватается за сердце.

– Деточка, – говорит она своему очередному ребенку, – не целуй меня, пожалуйста, в очки – я потом через них плохо вижу…

А у меня потом целый день уши болели и в глазах рябило. С тех пор я больше не езжу к тете Лере. Даже на полчаса.

12

– И что Филипп? – спрашиваю.

– Тетя Лера считала, – говорит папа, – что детей надо готовить к неизбежным утратам постепенно. Для этого она подарила им кролика.

– При чем тут кролик?

– Тетя Лера предполагала, что уход из жизни кролика послужит детям, как бы прививкой от шока перед неизбежным концом. Что его смерть будет поводом для серьезного разговора на эту тему.

– Специально купила кролика, чтобы он умер у них на глазах, и они об этом поговорили? – удивляюсь.

– Ну, как-то так… – соглашается папа.

– Чтобы дети увидели дохлого кролика, и потом, когда умрет тетя Лера не сильно переживали?

– Вроде того, – отвечает.

– Но тетя Лера совсем не похожа на кролика.

– Это неважно. Главное, – говорит, – она хотела, чтобы дети задумались над смертью, и поняли, что люди, как и кролики, не вечны.

– Ясно, – отвечаю. – Я только не понимаю зачем она кролика купила.

Папа громко вздыхает:

– Я же тебе только что объяснил!

– Это я понял! – злюсь. – Почему именно кролика? Почему не собаку или кошку? Почему не черепаху или попугая? Почему именно кролика?

Папа запрокидывает брови на лоб и выпучивает глаза:

– Понятия не имею! – задумывается. – Возможно потому, что черепаха или попугай живут намного дольше. К тому же, этот Филипп часто болел… Правда, еще чаще выздоравливал… А тете Лере не хотелось откладывать этот разговор в долгий ящик… Понимаешь?

Я киваю.

– А сколько кролики живут? – спрашиваю.

– Кажется, от силы лет пять.

– А сколько сейчас Филиппу?

– Точно не знаю, – говорит папа, – но значительно больше. Видимо, это какой-то кролик-долгожитель.

– Странно, что он не умер в первые полчаса, как попал к ним в дом – замечаю. – И как он себя чувствует?

– Прекрасно! – говорит папа. – Когда я был у них в последний раз, мы наблюдали, как он резвился…

– А если тетя Лера умрет первой, – рассуждаю я, – то потом, когда умрет Филипп, дети, наверное, уже не будут так сильно переживать из-за кролика?

– Думаю, нет, – соглашается папа.