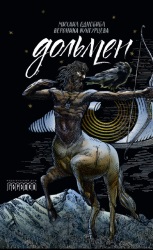

Михаил Однобибл, Вероника Кунгурцева «Дольмен»

НАСЛЕДСТВО

Солнце валилось за гору — и мир постепенно слеп. Елена поднималась вверх по крутой каменистой дороге, со всех сторон окруженной прозрачным буковым, с примесью граба, лесом, — догоняла солнце, которое не успело укрыться за краем горы; с каждым шагом вверх кровавый глаз светила, запутавшийся в переплетении ветвей, выглядывал, шутовски подмигивая, из-за пляшущей линии горы. Склоны кряжа поросли кизилом, терновником, ожиной, на полянках цвели январские цветы: фиолетовые и бледно-сиреневые цикламены, матово-белые вислоухие подснежники; а морозники на прямых высоких стеблях жались поближе к стволам.

Елена совсем запыхалась, сердце колотилось, подступая к самому горлу, то и дело она останавливалась, отдуваясь, хотя шла не скоро да и сумка была не тяжелой. Когда наконец поднялась, наградой ей стал круглый веселый глаз, который окончательно выскочил на синий, в белых нарядных облаках, небосклон. На севере небосклон подпирала троица далеких островерхих снеговых вершин: в середине самая высокая пика-гора, по краям две пониже, троица грезилась позади волнистой линии близких дымчато-бежевых хребтов с мазками вердрагонового плюща, по самое горло затянувшего длинные лесины.

Поселок состоял из ладных двухэтажных домов, с обязательной каменной лестницей снаружи, огражденной балясинами, чаще всего лестница громоздилась на переднем плане, и два ее конца, как каменные лапы, сходились потом в единое ступенчатое туловище. Елена прошла поселок насквозь довольно скоро, ступив с горной дороги в его середину. Домик, доставшийся ей в наследство, стоял на краю обрыва.

Елена просунула руку между досками серой калитки и подняла засов. Покатый участок земли, обнесенный покосившимся штакетником, — тогда как давно все хозяйства в округе загорожены были или металлопрофилем, или сеткой-рабицей, — оказался мал и пуст, садовых деревьев — раз-два, и обчелся. Раз — это огромная старая груша-дичка, раскинувшаяся над сараем-дровяником, где громоздились поленницы дров, два — росшая за домом яблоня сорта «доктор Фиш», ну и три — небольшой виноградник, разбитый в углу огорода; виноград, как объясняла соседка, приглядывавшая за пустым домом, был дрянного винного сорта, с толстой сизо-фиолетовой кожурой и множеством косточек.

Поднявшись на цыпочки, она сунула руку в длинное дупло грушевого, в три обхвата, дерева и обнаружила на трухлявом дне ключ. К домику вела узкая тропинка, петлявшая среди сорняков, вовсю зеленеющих и зимой. Домишко был маленький и плохонький, такой уже старый, что удивительно, как еще держался на ногах, а ноги его — это сваи по углам, сложенные из камня-бутяка, толстые и длинные, потому деревянная лестница с хлипкими истертыми ступенями и шаткими перилами, которая вела на открытую веранду, оказалась крутенька.

Смотреть на дорогу домик не хотел, три подслеповатые оконца выходили на зады дома, на обрыв. Сложен он был из мощных каштановых бревен, потому и не сгнил за невесть сколько лет. Бревна — коричневые, цвета потемневших от времени икон, на которых смутно различимы лики древесных святых, — казалось, вот-вот раскатятся, разрушив форму человеческого жилища. Веранду затянул вечнозеленый пятипалый плющ; крашенная красной краской дверь облупилась. На двери с железной накладкой висел громадный замок, каких уж и не выпускают, ключ легко вошел в скважину и мягко повернулся.

Протяжно заскрипев, дверь отворилась: в крохотную переднюю, или спальню, или кухню — в комнатенке стояла и старая железная кровать на колесиках, покрытая каким-то ужасно замасленным коричневым покрывалом, с горой подушек, одна другой меньше, и кухонный стол с дверками, закрытыми на самодельную вертушку; столешница заставлена разномастной кухонной утварью. Возле стола стояла лавка, покрытая домотканым полосатым половиком, у окна, впритык к кровати, поместился зеленый кованый сундук, тоже закрытый на висячий замок.

Елена подошла к сундуку: замочная дуга оказалась только приткнута к замку, он открылся без ключа. В сундуке лежали тряпки: крепдешиновые и креп-жоржетовые платья моды тридцатых—сороковых годов; коричневый костюм из бостона — прямая юбка и жакет с ватными плечами; несколько штапельных отрезов; белый медицинский халат с пожелтевшими костяными пуговицами; платки — фиолетовый с люрексом, белый ситцевый, с мелкой вязью голубых цветочков по краям, и несколько побитых молью кашемировых. Вся одежда была слежавшаяся и влажная. На дне сундука Елена нашла черную шаль с кистями, в огненных розах, — единственное, что было ценного в этом сундуке. Под шалью обнаружилось потертое портмоне, в котором лежали документы: свидетельство о рождении за 1890 год, паспорт нового образца, пенсионное удостоверение, военный билет, диплом об окончании медицинского техникума — глазное отделение, — выданный в 1949 году. «Интере-есно», — подумала Елена. Получалось, старуха окончила техникум в 59 лет!

Слева от входа, рядом с вешалкой, наклонно висело поясное зеркало, засиженное мухами до черноты. Елена, глянув в него, смутно различила за черной кисеей себя — толстую тетку с печальным лицом, на брови налезал вязанный из синтетики, дутый берет. Зеркало так искажало черты лица, что человек, в нем отраженный, казался моложе.

Устье большой русской печи тоже было справа, а запечье протянулось во вторую, смежную комнату, которая оказалась совершенно пустой, если не считать множества растений, росших здесь при минимуме божьего света, проникавшего сквозь окошечки, в горшках, чугунках, старых ведрах, продавленных кастрюлях, кадках, бидонах, зеленея на все лады и оттенки. Некоторые она знала: огромный фикус в бочке, столетник, достававший до потолка, перистое каланхоэ с детками, вылезшими по краю листьев, — Елену так и бросило в дрожь, будто сквозь кожу ладоней проросли какие-то мелкие существа. Сухие растения, связанные в длинные и короткие пучки, превращаясь в труху, висели где придется: под потолком, по бокам наличников, во всех углах, на веревках, беспорядочно протянутых туда и сюда. От избытка растительности, мертвой и живой, в комнате стоял одуряющий волглый запах. Только Елена собралась захлопнуть дверь в не людскую комнату, как откуда-то сверху с протяжным, ей показалось, человеческим, криком бросилась на нее черная птица. Елена, вскрикивая, вспомнила: это был ручной ворон, соседка говорила про него. Как же его зовут-то? Загрей, вот как.

Ворон, задев лицо крылом, уселся ей на плечо, причем больно вцепился лапами, а плащ-то новый, Елене было жаль, что птица покорежит ткань, а то и порвет когтями, но и согнать ворона она не решилась. Это была могучая птица, величиной с орла и, наверное, очень старая: края тусклых черных перьев поседели. Ворон, взъерошенный и даже вроде как мокрый (соседка говорила, что он пропадал где-то после смерти хозяйки, думали, что вовсе улетел), заглянул ей в лицо, едва не ткнув длинным клювом в глаз.

— Ладно тебе, — сказала Елена, — есть, что ли, хочешь? Сейчас накормлю. Чего же они едят-то? Зернышки какие-то? А у меня только хлеб, сыр да колбаса с собой. Да нет, какие зернышки, это же не воробей, ворон — хищная птица.

Ворон опять посмотрел ей в глаза, раззявил клюв — улыбнулся, показалось, — и вдруг каркнул не по-русски: «Сесыппуна!»

— Чего, чего-о? — оробела Елена.

Ворон явно сказал какое-то слово, впрочем, вороны ведь поддаются дрессировке и умеют повторять за людьми, как попугаи.

— Сам ты сесыппуна, — урезонила она птицу, возвращаясь в переднюю комнату.

Достав городскую булку и докторскую колбасу — меню для ворона, — она вышла с птицей на плече на веранду и только хотела раскрошить булку, как вдруг ворон, изловчившись, на лету вырвал у нее из рук колбасу и стал расклевывать кусок на дощатом полу веранды, стуча клювом, как заправский дятел. Моментально разделавшись с колбасой, он с шумом порскнул вверх, на перекладину и внятно сказал: «Меликупх».

— Мелет чего-то! — рассердилась Елена. — Переводчиков тут нет. Хочешь болтать — говори по-русски.

Она подождала немного, глядя вверх, на черную птицу, застрявшую среди густого плюща, но так как ворон, наверно, из птичьей гордости решился не отвечать, даже морду отвернул в сторону леса, она пошла обратно в дом, но на пороге обернулась и позвала:

— Залетай, что ли?

Ворон, склонив голову набок, прокаркал: «Загрей! Загрей! Загрей!»

— Чего раскричался, — осердилась Елена, — знаю, что Загрей. И что дальше? Может, еще по фамилии тебя называть прикажешь? Или по отчеству: Загрей Загреевич?

Но ворон, не слушая, уже выкарабкался в промежуток среди зарослей плюща и вылетел наружу. Елена покачала головой: обиделся, что по имени не позвали, вот тебе и птица! Она выглянула в дверной проем между двумя столбами, посмотрела в обе стороны, чтоб понять, куда он девался, но ничего не увидела: наступили скорые зимние сумерки. Захочет — вернется, решила Елена, что она, гоняться будет за ним, больно надо, ушла с веранды и захлопнула за собой входную дверь.

Прежде в доме она, почитай, и не была, хоронили хозяйку, ее бабушку, от соседей — тут было негде повернуться; бывала она у бабки при ее жизни всего раза четыре, последний — незадолго до смерти старухи, и дальше порога никогда не пускали. Поэтому наследство, как снег свалившееся на голову, очень ее удивило, а обрадовало совсем мало — какая корысть может быть в этой развалюхе, а косой участок земли, расположенный высоко в горах, стоил копейки. Почему наследство досталось именно ей, а не той же Клаве, например, тоже внучке, понять было невозможно, видать, бабка решила, что на безрыбье и рак рыба, а может, оставляла домик по жребию, написала имена немногочисленных внуков-правнуков, бросила в шапку, вон в ту, баранью, с красным верхом, что висит на стене, над ватниками и плюшевыми жакетками, вытащила «Елену» — вот ей наследство и досталось. Кстати сказать, остальные внуки-правнуки общались с бабкой-прабабкой еще реже, некоторые впервые увидели ее только на съемках.

Месяца три назад дочка Елены, корреспондент известной московской телекомпании, решила снять сюжет о прабабке-долгожительнице, по всему выходило, что она оказывалась старейшей местной жиличкой. Хоть родилась бабушка на Кавказе, но была чистейшей кацапкой и в то же время носила присвоенное грузинами имя Медея; впрочем, поселок населен был по большей части армянами да грузинами, может быть, это и сыграло роль в выборе имени. По документам ей выходило без малого 130 лет, но так как, во‑первых, дата получалась не круглая, а во‑вторых, что-то уж совсем несообразным оказывался возраст старухи, даже и на подлог смахивало, а конкурирующие телеканалы, а также вездесущие сайты, конечно, ежели что, быстрехонько докопаются до истины, то Алевтина, правнучка, и решила скостить возраст прабабушки до приличных 107 лет. Кстати, и выглядела бабка Медея совершенно возмутительно: не по годам молодцевато. Между последним разом, когда Елена видела бабушку, и тем, который ему предшествовал, оказался промежуток лет в 20, — и она поразилась, насколько бабка мало изменилась.

Телевизионная «Волга» с сине-красными буквами НТФ на дверце — чтоб все видели, кто едет! — еле поднялась по горной дороге, которая только до середины пути оказалась забетонирована, потом шел гравий, а в конце, на участке самого крутого подъема, дорога осталась в чем мать родила: в осенней, после двухнедельного ливня, грязи и в камнях, вымытых потоком и насыпавшихся с соседнего склона. Елена ехала в «Волге», как путная, вместе Алевтиной, дочкиным оператором Витей Поклонским и внуком Сашей, который бабке Медее, между прочим, доводился уже праправнуком. Двоюродная сестра Елены Клавдия с сожителем Геннадием и младшей дочкой Лидой, засидевшейся в девках — у Лиды с детства был избыточный вес, — ехали по-простому в «газике», да скоро важную «Волгу» и обогнали, Геннадий, сидевший за рулем, еще и посигналил при обгоне и ручкой сделал. У Клавы, в отличие от Елены, имелись еще дети, которые жили с семьями в других городах, но они на родину ради сомнительного удовольствия попасть в телевизор не поехали.

Алевтина всю дорогу оборачивалась с переднего сиденья и ворчала, что так мало народу.

— Ну что это, Витя, — говорила она Поклонскому, — столько лет на свете прожила, а потомков нету, их трое да нас трое. Тут население города должно быть! Ну, в крайнем случае, села, а это что, курам на смех, хоть соседей каких-нибудь нагнать, что ли?!

Толстяк Поклонский, косо держа камеру, раструб которой больно упирался Елене в бок, говорил:

— Ничего, Аля, не боись, такой материал, бомба будет, это я тебе говорю! Синхрончик бы только хороший, но тут уж дело за тобой.

— А что ж ты своего не позвала, для количества? — встряла в разговор Елена, но Алевтина так посмотрела на нее, что она тут же и заглохла.

Алевтина находилась в состоянии развода, известном до боли самой Елене, она уж приняла свои мучения пять лет назад, а дочке все самое мерзкое еще предстояло. И вмешалась-то она в разговор, только чтоб что-нибудь сказать, уж больно не по себе было: водитель, оператор и Алевтина говорили только промеж собой, а они с Сашей всю дорогу молчали, вот и решила сдуру высказаться. Потом стало еще неуютнее, а впереди съемки, и кто его знает, согласится ли строптивая бабка сниматься. Алевтина почему-то рассчитывала на мать: ты же бывала у нее, уговоришь, да, может, и не будет никаких проблем, может, она в восторге будет, некоторые любят сниматься, тем более для центрального канала. Но проблемы оказались, да еще какие!

«Волга» развернулась на бугре, рядом с «газиком», неподалеку от гигантского раздвоенного дуба, земля под которым была изрыта свиньями, стадо огромных, черных с белыми пятнами, свиней — настоящие бегемоты! — и сейчас валялось под деревом. Алевтина, только они вышли из машины, указала оператору на свиней, чтобы подснял их. Тот нацелился камерой, но одно из свино-чудищ, всхрапнув, ринулось на оператора, который бросился к машине и успел-таки запереться изнутри раньше, чем «бегемот» догнал его. Машина, как предмет известный, хряка не заинтересовала, и он с равнодушием победителя развалился у колес «Волги». Поклонский, с опаской оглядываясь, вылез с другой стороны машины. Елена слышала, что здешние свиньи — помесь домашних с кабанами, оттого они такие громадные и злые, поэтому Витя еще легко отделался.

Спускаясь к ограде, издалека заметили троицу, прибывшую прежде их на «газике», и четвертую — прямую, стройную, малорослую женщину, загородившую собой калитку. Многие, конечно, ожидали увидеть высохшую согнутую в дугу старушонку с клюкой, но Елена, помня, как бабушка выглядела двадцать лет назад, в свои… сколько там ей было? больше ста, во всяком случае, — чуяла, что клюки-то уж точно не будет, но то, что она увидела, потрясло и ее.

Алевтина дала знак оператору, и он, водрузив на плечо камеру, на ходу принялся снимать происходящее. Елена, приближаясь, поняла, что выглядит бабушка ну разве чуть старше их с Клавой, может, морщин чуть больше, зато щеки не обвисли, нет трагических складок, идущих от носа книзу, и, главное, живота у нее, в отличие от внучек, нет и в помине, хотя и старческой, немощной сухости тоже не наблюдается. Долгожительница была женщиной, что называется, в соку, правда, с очень неприятным горбоносым лицом. Клава, чем-то разобиженная, резко повернулась к подошедшим и, пожимая плечами, объясняла, что у старухи, видать, маразм. Медея хриплым голосом долдонила, что знать никакую Клаву не знает, сыновья у нее Леня да Саша были, да потопли, море разозлив, а какая такая Клава, внучка-самозванка, тут объявилась, она про такую и не слыхивала. Одета старуха была в какое-то рванье: мужской пиджак с протертыми до дыр локтями и обтрепавшимися рукавами, размеров на пять больше, чем нужно, нечистую сатиновую юбку и обута в калоши, надетые на шерстяные носки, в промежутке между концом юбки и носками выглядывали голые ноги. Они же все, ради съемок, вырядились, даже прически сделали в кои-то веки. Елена поймала мимолетный старухин взгляд из-под нависших бровей, которые не мешало бы подстричь, ей показалось, что бабка ей подмигнула, или не ей? Глаза у бабушки оказались пронзительно голубыми и вполне могли посоревноваться цветом с осенним небом, раскинувшимся близко над ними, но выражение их было до того странным, что Елена невольно поежилась, как будто заглянула в глаза птицы. Волосы, гладко зачесанные, даже не седые, а природного мышиного цвета, старуха полуприкрыла светлым кашемировым платком, концы завязала сзади, на шейной ложбине. А внучки-правнучки все, как одна, оказались крашеные: и Елена, и Клава, и Алевтина, слегка начинавшая седеть, и ни капли не седая тридцатилетняя Лида — все красили волосы в разные оттенки бордового цвета: рубин, коралл, баклажан, ну и у Лиды — ураганное торнадо.

Медея сунула руку в карман своего замызганного пиджака, точно залезла в 41-й год, и достала оттуда какую-то невероятную самокрутку, свернутую из газеты, коробок спичек и, запалив конец папироски, пустила дым Лиде в лицо. Витя Поклонский, отскочив в сторонку, все целился своей камерой в толпящихся по эту сторону ограды и в старуху, глумливо курившую самосад и не пускавшую гостей во двор.

Тут вперед вышла Алевтина и закричала — видимо, решив, что старуха такого возраста должна быть туга на ухо:

— Бабушка Медея, вы ведь у нас знатная долгожительница, в Москве об этом прознали и послали меня, вашу правнучку, чтобы сделать репортаж. Людям ведь интересно посмотреть на вас, увидеть, как вы живете, как вам удалось дожить до такого возраста — и остаться молодой.

Бабушка Медея продолжала невозмутимо курить, поэтому Алевтина к концу подобострастной речи слегка сникла.

— Вот тут собрались ваши внуки, правнуки, — тем не менее продолжала она, разгоняя клубы самосадного дыма, — это Саша, уже праправнук, Саша, иди сюда, чего ты там хоронишься.

— Не хочу, — буркнул Александр, все это время сидевший на корточках в сторонке.

Он и прежде все талдычил, что так нельзя, нехорошо это, то знать не хотели бабушку, а тут вдруг ради телесюжета, напоказ, заявятся. Елена объясняла ему, что бабушка эта бросила своих детей: ее отца, Александра, ему уже прадеда, и Леонида, Клавиного отца; воспитывали их чужие люди, поэтому и внучки считали за бабушку совсем другую женщину

— Да когда это было! — спорил внук. — Давно пора простить старуху.

— Вот и простили, — говорила Алевтина, — и не вмешивайся, когда тебя не спрашивают.

Но оказалось, что их «прощение» нужно было бабушке, как телеге пятое колесо. Медея, докурив свое самосадное изделие, неожиданно вся затряслась в беззвучном смехе, гости, пораженные, уставились на нее, отсмеявшись, старуха заговорила, презрительно поводя плечами:

— Красноголовики какие-то, отродясь у нас в роду не было рыжих, да еще таких! Самозванцы! Тьфу на вас! Один только парень не рыж, эй, парень, подь-ка сюды, ты, что ли, будешь Александр?

— Ну, я, — откликнулся Саша, подходя и глупо здороваясь.

Оправившаяся от наскока старухи Алевтина в это время говорила:

— Да мы крашеные просто. Мода такая.

Но Медея не слушала, она открыла наконец калитку, но только затем, чтобы самой выйти наружу. Старуха дотянулась рукой до лба верзилы Александра, Елена подумала, перекрестить хочет, Поклонский с камерой на плече выплясывал вокруг, но Медея откинула со лба парня светлые волосы и высмотрела родимое пятно, откуда только знает, удивилась Елена. Старуха хмыкнула, то ли удивленно, то ли вопросительно, и сплюнула самосадную горечь. Повисло тягостное молчание.

Тут на сцену выступил Витя Поклонский. Превратив свое оплывшее лицо с глазками-щелочками в любезнейшую из масок (такое лицо он делал только ради губернатора, представителя президента по Южному федеральному округу, мэра да министра обороны), держа в одной руке, на весу, камеру, другой оператор обхватил старуху за талию, может быть, слишком бесцеремонно и фамильярно, по-свойски, — но ведь и старуха все ж таки не министр обороны, — наклонился к ней и только собрался по привычке умаслить ее и уломать сниматься, как вдруг Медея, вывернувшись из-под его толстой руки и размахнувшись, закатила оператору звонкую оплеуху. Нетерпимый Витя сгоряча замахнулся в ответ. Старуха насмешливо, снизу вверх смотрела на него, зажав в углу рта очередную самокрутку, вид у нее был предерзкий, всем своим видом она говорила: а ну-ка попробуй, дай, так съезжу по роже, что небо с овчинку покажется, — было совершенно ясно, что за бабкой не заржавеет, назревал отвратительнейший скандал, и Витя, ворча, как медведь, отступил. Остолбеневший Саша переводил взгляд с пра-прабабушки на оператора и обратно. Клава прошептала Елене на ухо:

— А я что говорила — маразм!

Геннадий откровенно подхихикивал, ему нравилось, как старуха осадила взбалмошных телевизионщиков. Лида состроила мину, ей хотелось сниматься, а стало ясно, что съемок, скорее всего, не будет. Алевтина бросала на Витю косые взгляды, а он пожимал плечами, мол, я не виноват, что у тебя такая родственница психическая оказалась. Витю уже года три как не били, последний раз ему досталось от охраны президента РАО ЕЭЗ Чужайса. А тут такой казус. Главное: ни за что ни про что, слегка только дотронулся до ведьмы, очень она ему нужна, самому противно. Самое смешное, что ведь сдачи долгожительнице нельзя дать — засмеют потом. Обычно в самых безнадежных случаях, когда уж и Алевтина готова была отступиться, Вите удавалось уломать отказников, чем он очень гордился. Теперь оператор был серьезно обижен. Вдруг его мобильный телефон исполнил арию тореадора, Поклонский обрадовался и схватился за мобильник, как за спасение.

— Жена звонит, — объяснил он Алевтине, — я думал, Москва. Надо же, берет, такие горы, обычно же в горах нет связи.

А старуха, тщательно заперев калитку на засов, стремительно удалялась. Алевтина безнадежно прокричала ей вслед:

— Бабушка Медея, войдите в наше положение — мы ведь не просто так приехали, у нас работа, бензину сколько проездили, время потратили, поговорите с нами, будьте добреньки.

Медея, остановившись на полпути, обернулась:

— И что ж ты такая настырная. Знавала я одну такую, знаешь, где она теперь?

— И где?

— Воду на ней возят.

— А я вовсе и не обиделась! Вы пустите нас или нет? — уже в лоб спросила рассердившаяся Алевтина.

— Не пущу, — крикнула старуха. — Не люблю я вас, идите откель пришли. Не место вам тут. А ты, парень, приходи когда-никогда! — крикнула она Александру. — Тебя люблю, хоть и не знаю. Приходи, познакомимся.

Но Саша так и не собрался к прапрабабушке, вскоре она скончалась. Так они и ушли тогда, несолоно хлебавши.

— И чего она там прячет? Чего пускать не хочет? — удивлялась Аля.

Витя Поклонский предлагал перелезть через забор и тайком, из окна поснимать старуху, можно и без бабкиного синхрона обойтись, соседей бы поспрошали, а, Алек? Но Алевтина, уже поставив крест на репортаже, отказалась.

И вот это место, куда бабка Медея «родственников-самозванцев» ни за что не хотела пускать, нотариально завещала одной из этих самых «самозванок» — почему, зачем? Клава говорила, это она для Сашки постаралась, вишь, приглянулся он ей, а так как он несовершеннолетний, то Елене все и отписала, дом, конечно, халупа невидная, а все ж таки какая никакая, а деньга.

Между тем совсем стемнело, Елена зажгла свет и пошла за дровами: дом без хозяйки выстыл, удивительно, как растения в холоде да без воды, почитай, выжили, что там соседка изредка придет, польет. Проходя мимо груши, Елена задрала голову к черному куполу дерева, загородившему полнеба, пытаясь высмотреть ворона в переплетении ветвей, но ничего в темноте не разглядела, позвала даже:

— Загре-ей, — прислушалась — никто не откликнулся. — Ну и ладно, — сказала Елена, — сиди на суку, там тебе самое место, попросишься еще, а я ужо не пущу.

Возвращаясь с охапкой дров, еще раз поглядела вверх — и опять никого не увидела. Она уже сто раз пожалела, что не уговорила Сашу пойти с ней, некогда все ему, на футбол отправился, а она ночуй тут одна. После смерти Медеи никто в доме, конечно, не дежурил, — и Елена, хоть не девочка, хоть самой через каких-нибудь 10–15 лет предстояло отправиться вслед за бабушкой, — она-то, конечно, до ее лет не доживет! — побаивалась спать в доме покойницы. Александр после футбола должен был ехать к матери, в кои-то веки Аля оказалась дома, а то все в разъездах, все по командировкам, все время что-нибудь где-нибудь да случается.

Елена принялась растапливать печь, вьюшка была открыта, — и вдруг увидела в холодной печи, в золе, поверх недогоревших полешков, книгу, кто-то пытался сжечь ее, да не проследил, и книжка слегка только обгорела. Елена решила, что страницы как раз сгодятся на растопку, потому что ни газет, ни тетрадей, клочка бумаги в доме не было — все, видать, на самокрутки бабки Медеи ушло, — собралась уже вырвать первые подвернувшиеся листы, да остановилась. Книга была старая, очень старая, может, даже ценная, с собой она почитать ничего не захватила, ни телевизора, ни радио в доме не имелось, а вечер так и так придется коротать, вот и поглядит на досуге, что это за книжица такая.

Она с трудом растопила печь: дрова были сухие, но Елена, городская жительница, не сразу догадалась нащепать лучины и довольно долго провозилась с печур-кой. Из-за соседней горы выбросило молодик, только народившийся лунный серп, висевший посреди неба, предвещал вёдро. Месяц, улыбаясь, заглянул в Медеино, а теперь ее, окошко, когда огонь в печи наконец занялся. Дрова весело потрескивали, сразу в домике стало тепло и уютно. Елена пожалела, что засветло не сходила за водицей, чтобы полить растения, ждущие своего часа в соседней горнице, водопровода в избушке, конечно, не имелось, зато на улице, за домом торчала колонка, но потом решила, что ночь-то зеленые приживальщики потерпят, не высохнут.

Она разобрала сумку, достала постельные принадлежности: принесла свои, спать на старухиной кровати и то неприятно, а уж какое у нее небось белье! Елена брезгливо откинула засаленное покрывало, под которым оказалось ватное одеяло в ситцевом, в горошек, пододеяльнике; полосатый слежавшийся матрас был покрыт, как она и думала, грязной дырявой простыней. Конечно, умерла старуха не здесь, в другом месте, мертвая тут не лежала, и все равно Елена побаивалась идти сюда. Полтора месяца прошло с тех пор, как Медею схоронили, и с тех пор, как Елена узнала, что старуха все отписала ей, а вот глаз сюда не казала, как говорит здешняя соседка. Ни 9 дней, ни 40 дней бабушке не отмечали, всем было недосуг. Елена перестелила постель, скатав рванье в узел, а матрас как следует выбила на открытой веранде, ничего, не позеленеет от плюща больше, чем уже от сырости позеленел. Потом с трудом высвободила на столе место для своей посуды: чашки, тарелки, ложек, ножа. Поела бутербродов с колбасой да сыром, попила минералки и, вытащив изо рта вставную челюсть, положила в специальную кружку и залила для сохранности той же минералкой. Челюсть ей сделали недавно, и она никак не могла привыкнуть к чужим зубам, которые натирали десны и язык, изменили рисунок рта: верхняя губа по-обезьяньи нависла над нижней. Но все это ладно бы, так она говорить с этими зубами разучилась! Звуки устроили со вставной челюстью чехарду: вместо «ш» выскакивало «с» и наоборот, так что внука она звала то Шаса, то Шаша, то Саса. Он просто по земле катался: я, баб, ко-нечно, понимаю, что ты не виновата, что нельзя над этим смеяться, но все-таки, прости меня, это ужасно смешно, ты как ребенок, который только учится говорить, — и давай опять хохотать.

Тут заныло в груди, уже недели две она ощущала какую-то тянущую боль в левой стороне, вначале думала, сердце, но потом поняла, что нет, не то, ныло не за грудной клеткой, а прямо в самой груди. Елена помяла свою длинную отвислую грудь — вроде полегчало. Подставила к печке скамеечку, чтоб спиной прислониться к теплу, надела очки для чтения и взялась наконец за по-горелую книгу.

Это оказался довольно толстый том, обложка была когда-то бронзовой, но теперь почернела, и обрез стал темным. Обгорел только нижний правый угол книги, в остальном она осталась целой. Елена потрясла книгу, чтобы выбить пепел, и принялась листать. Книжка была рукописной. Желтые и ломкие листы — то ли от огня они стали такими, то ли от времени — исписаны отвратительным медицинским почерком, чернила выцвели, и некоторые слова она с трудом разбирала, имелись, видимо, более поздние вставки, потому что почерк там был другой, и чернила темнее, — впрочем, писалась книга разными чернилами: и синими, и черными, и даже красными.

Пролистнув ломкие страницы, Елена прочла:

«От падучей болезни: взять 2 доли корня брань-травы, основательно корень измельчить, залить 1 стаканом кипятку, нагревать на водяной бане 20 минут, укутать отвар пуховой шалью, держать 2 часа в теплом месте и затем процедить. Принимать по 1 столовой ложке, 3–4 раза в день после еды».

Пролистнув еще несколько страниц, нашла такой рецепт:

«Как удалить нежелательные волосы на теле: скорлупу грецкого ореха сжечь на огне, золу перемолоть до пыли, 4 чайные ложки грецкой пыли размешать в стакане холодной ключевой воды, настаивать в темном месте 10 дней, временами помешивая. По истечении же 10 дней процедить смесь через вату и полученным средством смазывать участки тела, где растут излишние волосы. Через месяц волосы полностью исчезнут и вновь расти в том месте не будут».

Книга оказалась старинным травником. Оно и не мудрено: ходили слухи, что Медея была сестрой милосердия в Первую мировую, потом долго работала фельдшерицей — вон свидетельство-то об окончании техникума в сундуке лежит, — соседка рассказывала, что до самого последнего времени народ из села полечивался у ней.

Елена, хоть и была несколько разочарована — она и сама не знала, каких таких чудес ждала от несгоревшей книги, — но потом решила, что книжечка очень даже полезная, а вдруг да поможет ей избавиться от давления, которым она страдала в последнее время. И еще эта подозрительная боль в груди. Уж не рак ли? Типун ей на язык. Елена поплевала через левое плечо. Хотя, с другой стороны, к неизвестным снадобьям тоже надо относиться с осторожностью.

В книге имелись экзотические рецепты:

«От брюшной водянки: изловить 7 черных тараканов, для этого намазать медом или сахарным сиропом бутылку и оставить на ночь в месте скопления тараканов, тараканы прилипнут к сладкому, подобно мухам к липучей ленте. Наутро тараканов вынуть, умертвить и, высушив, истолочь в ступе, а затем залить штофом водки. Настойку поставить в темное место на 30 дней, по истечении этого срока пить перед едой по одной столовой ложке 3 раза в день».

Бр-р-р, Елену даже передернуло от отвращения: ну и рецептик! Она стала разбирать дальше, а потом вспомнила, что не выпила таблетку от давления. Елена налила воды в стакан, порылась в сумке — ну вот, забыла лекарство. Опять взялась за книгу: открылась она на пустой странице, Елена в недоумении перевернула страницу назад — там текст был, вперед — тоже, а этот лист оказался пустым. Она положила книгу на лавку, рядом поставила стакан с водой и встала подложить дров в печку, но не осторожно задела стакан поленом — скамейка-то рядом стояла, — стакан перевернулся, и вода на книгу пролилась. Елена охнула, бросилась спасать книжку, поднесла ее поближе к огню, для просушки, и вдруг с ужасом увидела, как невидимая рука начинает писать на пустой странице слова — все тем же отвратительным почерком. Елена, схватившись за сердце, оглянулась: никого за спиной, конечно, не было. Пустой дом. Один молодик по-прежнему криво ухмылялся в окошке. А на пустой странице слог появлялся за слогом, и новоявленные слова складывались в предложения.

Тут Елена вспомнила: она ведь читала в детстве про то, как революционеры, сидящие в тюрьме, переписывались с товарищами на воле: решит, например, Камо взять банк, чтобы организовать подпольную типографию, а для этого просит охранника передать на волю самое обычное дружеское послание, привет, мол, из тюрьмы, как вы поживаете на воле? Я поживаю хорошо, пытать меня не пытают, кормят три раза в день, правда, читать тут, кроме Библии, нечего, а в остальном жить можно и здесь. Охранник берется передать письмо, не безвозмездно, конечно, товарищи на воле получают его и начинают греть над свечкой, и тут поверх простых дружеских слов начинают проступать указания, как и когда надо брать банк, потому что писаны крамольные слова молоком и проявлялись, только если их подержать над огнем. Наверное, и в этой книге имелась тайнопись. Елена, чтоб слова ярче проступили, приблизила загадочную книгу поближе к горевшим дровам и против красно полыхавшего за страницей пламени принялась разбирать огненные словеса следующего содержания:

«Котел омоложения. Молоко киммерийских коров вскипятить на живом огне, добавить в молоко желчь черного барана и тщательно размешать. Взять 40 долей корня прометеевой травы, измельчить, залить штофом серной воды, вылить в смесь и вновь перемешать. Если в ночь полнолуния месяца мунихион поставить котел у входа в богатырскую хатку и искупаться в том молоке, — молодость к тебе возвратится».