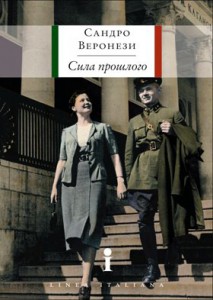

Сандро Веронези «Сила прошлого» Москва. АСТ. 2012

Читать анонс книги Сандро Веронези «Сила прошлого»

Читать анонс книги Сандро Веронези «Сила прошлого»

— Вы человек… — пауза — невеселый?

Ничего себе вопросик приберегла для меня напоследок эта журналистка, когда я уже предвкушал, как член городского совета, забаллотированный на очередных выборах, пожмет мне руку и вручит конверт. Премия «Джамбурраска»за детскую литературу, пятнадцать миллионов лир. Неплохое вознаграждение за сегодняшний вечер со всей его смертной скукой, за нескончаемый ужин в ресторане с первыми лицами города, за томительную церемонию в конференц-зале, только-только открытом (запах краски еще не выветрился), за речи мэра, уходящего с поста, и мэра, вступающего в должность, за выступление дамы-председательницы жюри и финальное интервью с журналисткой, смотревшей на меня глазами дохлой рыбы. За пятнадцать миллионов можно смириться даже со всеми ее дурацкими вопросами («Сколько вам было лет, когда вы перестали верить в Деда Мороза?», «Какое время года вам больше всего по душе?», «Я заметила, вы не притронулись к десерту – почему?»), на которые я отвечал, проявляя поистине ангельское терпение. Однако у меня мороз по коже пошел, когда какая-то дамочка завладела микрофоном и обратилась к аудитории с призывом не дать погибнуть ее девятилетнему сыну Маттео (моему постоянному читателю, уточнила она): пережив клиническую смерть после автомобильной аварии, он впал в кому и теперь в городе бурно дебатировался вопрос, стоит ли занимать на неопределенное время один из двух аппаратов искусственного дыхания, имевшихся в местной больнице.

— Помогите мне, — взывала она, — да, мой сын стал цветком, кустарником, но он жив и имеет право на жизнь, пока бьется его сердце. Его хотят отключить от аппарата, хотят заполучить его органы. Сделайте же что-нибудь, умоляю вас! Они хотят убить его!

Вступающий в должность мэр заверил даму, что никто не лишит ее сына аппарата, а уходящий мэр заявил, что решение о покупке еще двух аппаратов искусственного дыхания будет утверждено уже на следующей неделе, еще до начала работы новой администрации; после этого, к моему невыразимому удивлению, дама проследовала на свое место и продолжила с интересом следить за церемонией, а журналистка, как ни в чем не бывало, вернулась к интервью и задала мне тот самый последний вопрос:

— Вы человек… — пауза — невеселый, — вопросительный знак.

Я сделал глубокий вдох и… замолк – прошло три, четыре, пять, шесть секунд, прошло столько, что любой ответ становился крайне затруднительным. Потому что, если, допустим, сразу выпалить «нет» или «да», все пройдет как по маслу, никто на твои слова внимания не обратит. Но когда после подобного вопроса ты задумываешься, причем надолго, все становится сложней, и тогда хочешь, не хочешь, надо отвечать по совести. Так веселый я человек или невеселый? Стоя перед сотней незнакомых людей, ожидающих моего ответа, опешив и от вопроса, и от своего молчания, и, если на то пошло, от всего услышанного (например, от того факта, что в городе, где имеются всего два аппарата искусственного дыхания, выбрасывают пятнадцать миллионов на премию за детскую литературу), я впадаю в ступор и, чувствую, что захлебываюсь в собственном замешательстве. Журналистка продолжает смотреть на меня, на ее лице застыла все та же вопрошающая улыбка, я молчу и пытаюсь собраться с мыслями.

Так какой же я все-таки? Я женат на женщине, которую люблю, у нас растет сын, он умненький и ничем особенно не болеет, ему не нужны никакие аппараты; две недели назад скоропостижно умер мой отец, я с ним не очень-то ладил, и теперь, после его смерти, чувствую себя виноватым; я занимаюсь тем, чем всегда хотел заниматься, и вот теперь получаю премию за то, что хорошо делаю свое дело; подписал договор с издателем на третью книжку и мне уже выплатили половину аванса, но после «Приключений Пиццано Пиццы» и «Новых приключений Пиццано Пиццы», за которые мне сейчас вручают премию,

выдохся и не знаю, о чем писать. Так веселый я или нет?

Стою, пытаюсь что-то придумать, роюсь в памяти. Мне вспоминается, как у Доминик Санда, когда она была примерно в моем возрасте, спросили в одном интервью, к какому типу женщин она может себя отнести, и она ответила:

— Я не женщина, я – пацанка.

Когда мне было девять, родители пригласили какого-то художника написать мой портрет; портрет вышел наимрачнейшим, и художник объяснил, что именно таким он меня видит – хотел бы я посмотреть на детей, которые не впадут в тоску, если их заставят сидеть на стуле целый день. Я вспоминаю об этом, вспоминаю старину Марти, приятеля, которого я себе придумал, чтобы он скрашивал мое одиночество; вспоминаю свои разрозненные коллекции оловянных солдатиков, нескончаемые годы, проведенные в военном училище, шахматные баталии, когда я стремился получить титул мастера; вспоминаю одну из своих подружек, мне было тогда восемнадцать, которая обвинила меня в том, что я испортил ей настроение, пригласив в кино на «Строшека», и вновь вспоминаю умирающего отца, похороны под дождем, мать и сестру, прильнувших ко мне; и еще вспоминаю, как ослепительно хороша моя жена, как заразительно смеялся сегодня утром мой сын, когда мы играли с ним с телевизионным пультом, переключая каналы, вспоминаю, как радовался он, что я принимаю участие в его игре. Перебираю все это в памяти и смотрю на мать ребенка, лежащего в коме, а она, как и весь зал, смотрит на меня убийственно долго, улыбаясь моему замешательству, она уверена, что я выпутаюсь, и, похоже, ей интересно, именно интересно услышать мой ответ. Как будто это имеет отношение к ее цветкам и кустарникам.

Не знаю, сколько длится эта пауза. Мне кажется бесконечно, но сколько точно, сказать не могу. Знаю только, что в какой-то момент ответ сам срывается с моего языка, юркнув в зал проворно, как мышонок.

— Уже нет, — слышу я свой голос.

2

Я схожу с поезда в первом часу ночи. Метро закрыто и такси, конечно, нет, перед зданием вокзала уже выстроилась длинная очередь из тех, кто прибыл тем же мрачным ночным поездом. Но мои мысли заняты другим. Я думаю: плакали твои денежки от премии «Джамбурраска».

В каком-то странном порыве я отдал чек на пятнадцать миллионов матери ребенка в коме. Ничего не скажешь, красивый жест – все пришли в восторг, – однако бессмысленный: женщина отнюдь не казалась бедной, и эти деньги вряд ли могли серьезно ей помочь. Или все же могли? Но так или иначе, весь обратный путь до Рима я только и думал, что об этих деньгах, о том, как они выскользнули из моих рук, и сожалел об их потере, словно они действительно были моими. А чьими они были на самом деле? Кому принадлежали те пятнадцать миллионов премии «Джамбурраска» за детскую литературу? И просто напрашивается следующий вопрос: а деньги, они – чьи? И имеет ли смысл говорить, что деньги кому-то принадлежат, коль скоро они так быстро меняют владельца? Что такое деньги вообще? Порой не бросишь и тысячи лир нищему, потому что лень останавливаться и доставать бумажник, а тут с бухты-барахты даришь пятнадцать миллионов неизвестно кому. А что если все это было подстроено? Что если городская администрация была в сговоре с этой дамой, если они, вот именно, устроили всю эту комедию, чтобы незамедлительно вернуть в кассу кругленькую сумму, предназначенную для вручения лауреату? И тут, надо признать, тебя пронзает сомнение, а существовали ли они вообще, эти деньги? Да брось, если это комедия, она скверно разыграна: вот если бы они подсунули тебе какую-нибудь бездомную нищенку или безработную мать-одиночку, да еще ВИЧ-инфицированную, тогда еще ладно, но вполне обеспеченная дама с сыном в коме – отнюдь не гарантия того, что лауреат расчувствуется. Нет, нелогично. Так, хватит дурака валять, у этой женщины действительно горе. Вот только почему она так странно отреагировала на мой благородный идиотизм, да не только она, все присутствующие: никакого тебе удивления, смущения, протеста, лишь слова благодарности и продолжительные аплодисменты. У человека размягчение мозгов, он швыряется пятнадцатью миллионами, и во всем городе не нашлось, черт возьми, никого, кто хотя бы этому удивился.

Погруженный в эти размышления и одновременно представляя себе, что бы я мог сделать с этой кучей денег (путешествие с женой и сыном в «Диснейлэнд»; пляжный катамаран, лучше всего какой-нибудь старенький, подержанный «Хоби-Кэт-17», без всяких там парусов, только чтобы поплавать вдоль берега в августе; но, главное, долгожданная антресоль в спальне сына – чтобы комната избавилась от кровати, а я сам от чувства вины за то, что устроил себе кабинет в детской), я и не заметил, как оказался в Риме; в очередь на такси я пристроился, так и не придя ни к какому заключению. Единственное, в чем я был уверен: пятнадцати миллионов у меня нет, и никогда не было, за вычетом тридцати секунд, которых мне хватило, чтобы передать полученный от уходящего мэр конверт с чеком даме, так и сидевшей в первом ряду. Неужели за эти полминуты они стали моими? Имею ли я право, по крайней мере, сказать, что я их пожертвовал?

Какой-то тип, весь в кудряшках и золотых цепях, возникший передо мной неведомо откуда, возвращает меня к действительности.

— Такси ждете? — цедит он, зажав в зубах окурок и с опаской поглядывая по сторонам: довольно странная предосторожность, если подумать, какие гешефты делаются тут по ночам. Знаю я этих леваков: прикидываются, будто рискуют головой, и заламывают дикие цены. Но только с ними я и умею торговаться.

— К «Пирамиде», — шепчу я с таким же заговорщицким видом.

— Тридцать тысяч, — выдает он, не задумываясь, как если бы заранее знал, куда мне ехать.

— К «Пирамиде» в Тестаччо, — говорю по-прежнему шепотом, — не в Египте.

Он озадачен – доходит не сразу – и явно раздумывает, не дать ли мне по физиономии, но деловой интерес берет верх.

— Двадцать пять, – выдыхает он в сторону, не глядя на меня, с таким видом, как будто скинул половину.

— Отсюда до моего дома – пятнадцать тысяч, — говорю. – Я в курсе, часто езжу.

Таксист ухмыляется, кивает в сторону длинной очереди, ожидающей такси, которых нет и в помине.

— Прикинь, сколько тут промаешься…

— Я не тороплюсь.

Это правда. Я действительно не тороплюсь и нисколько не устал. Охотно постою с полчаса на свежем воздухе, а, если вдруг наскучит, прогуляюсь до дома пешком, заодно обдумаю, как объяснить Анне свой идиотский поступок.

— Двадцать тысяч.

Это его последнее слово, я знаю. У частников железное правило: не спускать цену ниже той, в которую обошлась бы поездка на настоящем такси. Окидываю взглядом очередь: человек пятнадцать, может, двадцать, никакого продвижения, недовольный ропот, тем временем другие леваки, расположившиеся в разных точках, пробуют ожидающих на прочность, предлагая свои цены. В придачу, к очереди пристроились две цыганки и завели свою литанию: подайте, синиор, босния, нет дома, война, большая беда, нет есть, синиор, босния, война, столько беда.

— Да нет, приятель, — говорю я, качая головой. – Я, правда, лучше подожду, тут неплохо.

Достаю бумажник и даю проходящим мимо цыганкам две тысячи лир. Спасибо синиор, спокойной ночи, большого счастья.

Левак смотрит на меня враждебно – долгим, негодующим взглядом, перенося на меня все свое презрение к цыганкам – его бы воля, они бы получили не деньги, а под зад коленкой. Уходит, не говоря ни слова.

Так на чем я остановился? – Да, деньги. Строго говоря, я их просто…

— Меня пятнадцать тысяч устроят.

На освободившемся месте возник другой тип: этот постарше, поприземистей и покрупнее, явно побывавший во всяких переделках – видно по носу, из-под рубашки выпирает брюхо, на сером пиджаке – свежая поземка перхоти. Улыбается.

— «Пирамида», пятнадцать тысяч, — повторяет он, видя, что я колеблюсь. Я и в самом деле колеблюсь, подмечая всякие подозрительные мелочи. Самое главное: из-под закатанных рукавов пиджака вылезают голые, волосатые руки. Пустяк, конечно, но для меня это важно, даже символично, сейчас расскажу почему.

Я уже говорил, что не ладил с отцом, говорил и том, что он недавно умер, теперь я переживаю и чувствую себя виноватым. Всякий раз, когда я думаю о нем, ко всем воспоминаниям примешивается какая-то горечь, которая никак не связана с болью утраты. Ну, так вот, эти голые руки, выглядывающие из-под рукавов пиджака; они напрямую связаны с тем редким в наших отношениях светлым моментом, о котором я могу вспоминать без какой-то неловкости. Семидесятые годы, мы смотрим по телевизору «Политическую трибуну»,уже не помню накануне каких выборов. Конечно же, не политика являлась причиной наших конфликтов, но поводов для столкновений она давала предостаточно, вот и в тот вечер я готовился к жаркой схватке: в программе значилась пресс-конференция Альмиранте, а мне казалось, что в тот год отец все же проголосует за него и тем самым прямо признает себя фашистом. Мама пекла на кухне торт; сестра давно переехала в Канаду, мы оказались с ним вдвоем, лицом к лицу, казалось, стычка неминуема. Альмиранте говорил, я молчал: пусть отец сделает ход первым, а я уж подумаю, как лучше самому перейти в атаку, однако как ни странно, вместо того, чтобы выдать для начала одну из своих обычных провокаций (например, «так оно и есть, он, конечно, прав»), в тот раз он тоже отмалчивался. Альмиранте уже ответил на четвертый вопрос журналистов, а мы с отцом еще и рта не открыли.

— Людям, которые надевают под пиджак рубашку с короткими рукавами, доверять нельзя, — вдруг объявил отец.

Загорелый, грудь колесом, Альмиранте выглядел как глава «Красного креста», разве что из-под рукавов его безупречного синего пиджака торчали голые руки, и стоило обратить на это внимание, как весь его лоск куда-то пропадал. Эти руки свидетельствовали о неряшливости, которую даже я никогда в нем не подозревал, напротив я всегда был уверен, что именно благодаря безупречной элегантности Альмиранте дурил головы своим почитателям. И вот одна такая маленькая деталь (которую заметил не я, черт побери, а отец), и никакого тебе ореола, все равно что, сидя в трусах, подстригать на ногах ногти при всем честном народе, вылезло наконец его истинное лицо – пустозвон, жалкий пустозвон. Я был ошеломлен и все ждал, что теперь скажет мой отец, думал, обрушится на профсоюзы или на Пайетту – его любимое занятие, словом, пойдет по проторенной дорожке, но отец молчал, и впервые мы, не переругавшись, вместе посмотрели «Политическую трибуну». Более того после такого выпада я вынужден был признать, что мой отец никакой не фашист, а на самом деле христианский демократ; мне с трудом верилось в существование христианских демократов, однако факт есть факт: с человеком, которому в тайне симпатизируешь, не разделаешься так безжалостно.

Помню, в тот вечер я остался дома с ним и мамой, мы смотрели «Человек-призрак возвращается» и ели чудесный, с пылу с жару торт с орешками, позвонил телефон, но в трубке молчали; помню, что отец уснул на диване, а мама прикрыла его пледом. Помню все очень отчетливо. И еще помню, что когда сам лег в постель, все размышлял, как же такое могло случиться. Мы с отцом были тогда на ножах, хуже некуда, правда и потом мало что изменилось. Именно поэтому тот вечер врезался в мою память: примером того, как мы могли бы общаться с отцом, но никогда не общались – промелькнувший на мгновение кадр из какой-то другой жизни. С той необыкновенной минуты я всегда руководствуюсь этим правилом, может быть, единственным, которое отцу удалось мне внушить: людям, которые надевают под пиджак рубашку с короткими рукавами, ни в чем доверять нельзя. Вот почему для меня так важна была эта деталь.

— Ну, так что? – напирает тип в пиджаке и рубашке с короткими рукавами; я пока не сказал ни слова. Он ждет ответа, подбоченившись, на вид ему за шестьдесят, лицо моложавое, никаких признаков усталости, которые накладывает время, взгляды жены, детей, начальников, коллег не оставили на нем морщин – пусть от прожитых лет никуда не деться, но он смотрит на меня нахально как дикарь-подросток, точно рос он в сиротском доме и вот так, совсем еще кроха, подвязанный голубым фартучком с вышитым по центру помидором, сидел и смотрел на своих приятелей, смотрел откровенно и бесстрашно, как человек, которому нечего терять

— Пятнадцать тысяч, идет?

Он даже не левак. Леваки не спускает цены ниже, чем в такси. Сделай кто из них такое, его бы ждали большие неприятности, и это понятно, нечего подрывать бизнес. А если бы его прижало так, что он был вынужден на это пойти, то цену он бы шепнул на ухо, только бы никто не услышал. Этот же чуть не орет, чихать он хотел, что его все слышат, включая того, который остановился на двадцати тысячах. Этому никакие угрозы не страшны. Плевать он на них хотел.

Нет, доверять такому нельзя.