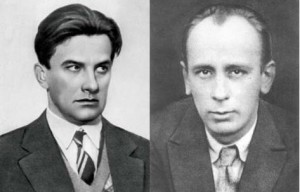

Бахтин и Маяковский: событие, поступок, ответственность

Задача определения понятия «событие» во всех его смысловых аспектах, как в рамках нарратологического дискурса, так и за его пределами, остается крайне актуальной. Сложность решения обусловлена широтой применения этого фундаментального понятия, а также свойствами самого объекта осмысления. Одним из возможных путей к определению смысловых границ события и ареала его бытования является освоение философского опыта Бахтина. Как пишет Т.В. Щитцова, «можно говорить об уникальности понятия события у Бахтина, а можно – о его размытости и неопределенности»[i]. Рассматривая весь корпус бахтинских текстов, исследователь делает вывод, что и за пределами раннего трактата «К философии поступка», «где тематическая и терминологическая разработка события осуществлялась Бахтиным в направлении построения prima philosophia, понятие события найдет себе применение в самых разных областях, фактически, во всех вопросах, за рассмотрение которых брался Бахтин… Своим событийным видением Бахтин как бы повышает в (бытийном) ранге те реалии, к которым он обращается и которые составляют поле гуманитарного знания»[ii].

Особый интерес ранних работ Бахтина («Искусство и ответственность», «К философии поступка») для нас заключается в том, что они обнаруживают мировоззренческое родство с поэтической философией Маяковского.

Проблема «Маяковский и Бахтин», в сущности, еще не поставлена. С одной стороны, исследователям кажется очевидным, что этот поэт не вызывал у Бахтина научного интереса. Это явствует, в частности, из диалогов Бахтина с известным маяковедом В.Д. Дувакиным. Стремление собеседника навести Бахтина на тему Маяковского встречало некое сопротивление. Показательна сама краткость высказываний Бахтина, который ограничивался выделением некоторых «удачных» строк и образов поэта, весьма скептически оценивая его мировоззренческую позицию. Но в архиве философа сохранился конспект статьи конца 1940-х годов, где творчество Маяковского включается в круг тех проблем, которые волновали Бахтина применительно к Рабле, Гоголю, Достоевскому. Бахтин не стал развивать свои интереснейшие идеи; возможно, причиной тому был советский идеологический миф о Маяковском, предельно упрощавший как его мировоззренческую позицию, так и поэтику.

Сегодня происходит освобождение исследовательского сознания от огромного количества догм, и художественный мир Маяковского предстает для непредвзятого взгляда невероятно сложным. Основополагающий постулат нашей работы – утверждение глубинного родства той философской позиции, которую кристаллизует Бахтин в своих ранних работах «Искусство и ответственность», «К философии поступка», и поэтического мировоззрения Маяковского. Именно через категории ответственности, события, поступка устанавливается это тождество.

В своей первой печатной работе Бахтин выразил понимание той позиции, которую должен занять художник в современном мире: «Три области человеческой культуры – наука, искусство и жизнь – обретают единство только в личности, которая приобщает их к своему единству. Но связь эта может стать механической, внешней. <…> Когда человек в искусстве, его нет в жизни, и обратно. Нет между ними единства и взаимопроникновения внутреннего в единстве личности. Что же гарантирует внутреннюю связь элементов личности? Только единство ответственности. За то, что я пережил и понял в искусстве, я должен отвечать своею жизнью, чтобы все пережитое и понятое не осталось бездейственным в ней. Но с ответственностью связана и вина. Не только понести взаимную ответственность должны жизнь и искусство, но и вину друг за друга. <…> Личность должна стать сплошь ответственной…»[iii].

Между тем Маяковскому не только отказывают в ответственной позиции, но и противопоставляют его в этом отношении Бахтину. Показателен характер цитирования Маяковского в контексте примечаний С.С. Аверинцева к «Философии поступка». Интерпретируя бахтинское предпочтение слова «поступок» философским терминам «действие» или «акт», С.С. Аверинцев раскрывает антиномичность обиходной максимы: каждый должен отвечать за свои поступки, содержащей «интонационный момент разговорности и содержательный момент ответственности»; «выхваченное из живого языка привычной к этическим рефлексиям русской интеллигенции слово “поступок” выражает предельную противоположность понятию безличного, “ничьего”, не сопряженного с выбором… Поступок всегда есть чей-то поступок, инициатива и ответственность, он имплицирует категорию персоналистически характеризуемого действующего лица»[iv]. При этом автоматическое, инерционное (т.е. безответственное) бытие понятия иллюстрируется строчками Маяковского: «Мы спим ночь. // Днем совершаем поступки. // Любим свою толочь // Воду в своей ступке» (из поэмы «Владимир Ильич Ленин»). Беглое замечание комментатора нивелирует принципиальную для Маяковского разницу позиций лирического «я» и безликого, инертного «мы»[v].

Напротив, углубленный анализ идеологической позиции лирического героя Маяковского обнаруживает всегдашнюю ответственность – важнейшую характеристику деяния, в какую бы форму деяние ни облекалось. Рассмотрим, к примеру, как предъявляет себя герой в финале трагедии «Владимир Маяковский» («Вот и сегодня – // Выйду сквозь город, // душу // на копьях домов // оставляя за клоком клок… // Я // с ношей моей // иду, // спотыкаюсь, // ползу // дальше // на север… // Я добреду – // усталый, // в последнем бреду // брошу вашу слезу // темному богу гроз // у истока звериных вер»; очевидно, что мощнейшее эмоциональное напряжение стиха – форма выражения ответственности) и в эпилоге: «Я это всё писал… Это я // попал пальцем в небо, // доказал: // он – вор! // Иногда мне кажется – // я петух голландский // или я // король псковский. // А иногда // мне больше всего нравится // моя собственная фамилия, / Владимир Маяковский». Сам Бахтин склонен был интерпретировать подобную смену личин как состояние карнавальности[vi], не предполагающее ответственной позиции творца. Но Б.Л. Пастернак, минуя эту внешнюю сторону творческого поведения Маяковского, обратился к сущности ситуации; новизна ее, в понимании автора «Охранной грамоты», заключается как раз в единстве искусства и жизни поэта: «Искусство называлось трагедией. Так и следует ему называться. Трагедия называлась “Владимир Маяковский”. Заглавье скрывало гениально простое открытье, что поэт не автор, но – предмет лирики, от первого лица обращающейся к миру. Заглавье было не именем сочинителя, а фамилией содержанья»[vii]. Трагический характер жизни-лирики означает максимальную степень ответственности художника. Иными словами, объективно Маяковский стремился к цели, сформулированной Бахтиным: «Искусство и жизнь не одно, но должны стать во мне единым, в единстве моей ответственности»[viii]. Мы специально сделали первым аргументом в пользу родства философа и поэта то произведение, глубинный смысл которого не столь очевиден, как смысл множества других поэтических высказываний Маяковского: «За всех вас, <…> как чашу вина в застольной здравице, // подъемлю стихами наполненный череп» («Флейта-позвоночник», 1915); «Боль берешь, // растишь и растишь ее: // всеми пиками истыканная грудь, // всеми газами свороченное лицо, // всеми артиллериями громимая цитадель головы – // каждое мое четверостишие» («Война и мир», 1915–1916); «За всех расплачусь, за всех расплачусь» («Про это», 1922). Важно осознать непоколебимую верность Маяковского этой позиции на протяжении всего творческого пути; мир неизменно находится в поле напряженной, не ослабевающей с годами ответственности поэта.

Знаменитое начало автобиографии Маяковского «Я сам» (1922, 1928) провозглашает темой жизнеописания исключительно творческую ипостась личности: «Я – поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу. Об остальном – только если это отстоялось словом». Декларация превращения всего, что есть человек, в искусство, не означает отказа от биографии вне искусства (потому что сам текст говорит все-таки о жизни). Своеобразие позиции Маяковского в том, что жизненные явления претворяются в искусство благодаря личному выбору героя-автора. Фиксируется – под характерным заглавием «Необычайное» – сам момент ответственного решения: «…После электричества совершенно бросил интересоваться природой. Неусовершенствованная вещь». Та же ситуация повторяется с выбором любимой книги: «бросил бы читать совсем», если бы не «Дон Кихот»; серьезность детской игры («Сделал деревянный меч и латы, разил окружающее») становится моделью творчески-активных отношений с миром. События, отмечающие формирование Маяковского-человека, слагаются в историю становления ответственности, причем именно в том варианте, о котором говорит Бахтин: ни одно слово не может быть брошено «просто так». Всеобъемлющая ответственность художника охватывает – как частное – и ответственность перед революцией, когда Маяковский на два года посвящает себя работе в окнах РОСТА. Характер поступка здесь осознается как наиболее очевидное единство жизни и искусства. Личность в мире Маяковского воистину становится «сплошь ответственной».

Именно через ответственный поступок Бахтин определяет событие как бытие: «В категориях теоретического безучастного сознания это бытие неопределимо, но лишь в категориях действительного причащения, т.е. поступка, в категориях участно-действенного переживания конкретной единственности»; «Только изнутри действенного поступка, единственного целостного и единого в своей ответственности, есть подход и к единому и единственному бытию в его конкретной действительности, только на нем может ориентироваться первая философия»[ix]. Таким образом, делает вывод Т.В. Щитцова, «“первая философия” может быть специфицирована как философия поступка в той мере, в какой она пытается и видит возможность “вскрыть бытие-событие, как его знает ответственный поступок”»[x].

Пафос всей работы Бахтина «К философии поступка» – отрицание трансцендентных ценностей, определяемых здесь как ценности теоретические, относящиеся к теоретическому единству соответствующей теоретической области, чье место в этом единстве совершенно исчерпывающе определяет значимость суждения: «Значимое теоретически суждение во всех своих моментах непроницаемо для моей индивидуально-ответственной активности»[xi]. Философом декларируется отказ от готового знания, от приятия мира в его готовых формах. Очевидно, что пафос «отказа» соприроден авангардному мышлению как таковому, однако это еще не является обязательной предпосылкой для формирования ответственной позиции творца в мире. Степень ответственности прямо связана с установкой на адресата, на его понимание сказанного: «Как в зажиревшее ухо втиснуть им тихое слово?» («Облако в штанах»). Эпатажное или «самовитое» слово как таковое не является ответственным. Иначе говоря, из эстетики авангарда как единого источника могут вырастать не просто разные, но даже полярные типы действенного слова. У многих авангардистов (за исключением Хлебникова, о котором следует говорить особо) утверждение своей позиции в мире остается лишь словесным жестом; это не поступок в бахтинской трактовке, ибо за словом нет лирического героя с его судьбой. Напротив, для Маяковского сверхзадачей любого, даже самого шокирующего высказывания является достижение понимания, ответное приятие миром лирического героя; так, раннее стихотворение, построенное, казалось бы, на сугубо абсурдистских приемах («Вошел к парикмахеру, сказал – спокойный: // “Будьте добры, причешите мне уши”…»), озаглавлено драматичной, неигровой формулой: «Ничего не понимают».

Для Бахтина поступок всегда жив и ценен «абсолютно-произвольным, абсолютно новым, творимым, предстоящим в поступке»[xii]. И мир Маяковского творится через деяние, поступок; все для поэта начинается с осознания, что любое представление о мире, существовавшее прежде, сегодня обесценено. Когда Маяковский заявляет: «Я над всем, что сделано, ставлю “nihil”» («Облако в штанах»), это не просто эпатаж, нигилизм, но принципиальный отказ от возможности найти опору в априорном (теоретическом, трансцендентном) знании. Подобное качество художественного мировоззрения Маяковского позволяет определить его лирику как философскую. Оба – и поэт, и мыслитель – констатируют такое состояние мира и человека в нем, когда насущно необходимым становится поиск «первой философии»: «…теоретическая философия не может претендовать быть первой философией, т.е. учением не о едином культурном творчестве, но о едином и единственном бытии-событии. Такой первой философии нет, и как бы забыты пути ее создания. Отсюда и глубокая неудовлетворенность участно мыслящих современной философией…»[xiii].

В ситуации Маяковского отношения с миром рождаются в процессе самого творческого деяния; для поэта нет предзаданного отношения к миру, для него всегда все впервые. Крайне важно, что Маяковский не привносит в мир нечто «извне», а создает нечто в момент контакта с наличной реальностью.

Нам представляется, что коллизии Маяковского глубоко созвучны следующие положения Бахтина: «Современный человек чувствует себя уверенно, богато и ясно там, где его принципиально нет – в автономном мире культурной области и его имманентного закона творчества, но неуверенно, скудно и неясно, где он имеет с собою дело, где он центр исхождения поступка, в действительной единственной жизни, т.е. мы уверенно поступаем тогда, когда поступаем не от себя, а как одержимые имманентной необходимостью смысла той или другой культурной области»[xiv]. Очевидно, что основной импульс сюжетов раннего Маяковского – это движение героя в центр мира, к месту, которое и становится (по Бахтину) «центром исхождения поступков»: «…иду // один рыдать, // что перекрестком // распяты // городовые» (цикл «Я»); «…я встал, // шатаясь полез через ноты, // сгибающиеся под ужасом пюпитры» («Скрипка и немножко нервно»); «Опять, // тоскою к людям ведомый, // иду…» («Надоело») и т.п.

Поскольку Маяковский «имеет с собою дело» (по Бахтину), принимает на себя долг порождать смыслы, он лишается опоры, чувства равновесия. Общеавангардная установка на разрыв с предшествующей культурой не может осуществиться им безболезненно. Прежняя сфера априорных смыслов, утрачивая для Маяковского свою ценность, распадается на элементы. Характерный пример – трансформация цитатного слова в «Нате!»: «А если сегодня мне, грубому гунну, // кривляться перед вами не захочется – и вот // я захохочу и радостно плюну, // плюну в лицо вам // я – бесценных слов транжир и мот». Источник цитации – «Грядущие гунны» Брюсова. Если у Брюсова гунн, это воплощение опоэтизированного «варварства», существует в стилизованно-отчужденном, самодостаточном мире культуры, то у Маяковского «литературное» слово вырвано из своего привычного контекста. «Гунн» в литературном кабаре означает нечто большее, нежели стилистический контраст. Возникает конфликт между самоопределением лирического героя («грубый гунн») и всеми остальными элементами мира, не способными отныне к созданию упорядоченной системы смыслов (внеположных человеку смыслов культуры); в этих условиях само слово начинает «корежиться», что накладывается на эстрадное «кривляние» героя. В результате преодолевается какой бы то ни было автоматизм отношений с миром как «данностью» (Бахтин), тем самым бытие становится бытием-событием.

Если рассмотреть под этим углом зрения стихотворение «Несколько слов обо мне самом» (цикл «Я»), то знаменитая эпатажная строка «Я люблю смотреть, как умирают дети…» получит совершенно новое обоснование. «Я» здесь – отец, к которому далее взывает «я» с позиции страдающего «ребенка»: «Солнце! отец мой! сжалься хоть ты и не мучай…»[xv]. Почему с самого начала «отцовская» речь не приписана «ему», «другому», а переадресуется лишь по ходу развития лирического сюжета? Во-первых, это единственно возможная форма высказывания, потому что творящее себя и мир «я» может идти только от «я»; совершив это высказывание-поступок, «я» потом уже вторично определяет совершённому его истинное место, и это место уже «не мое». «Я» существует в мире, который им создан, от него неотделим, в состоянии «неясном и скудном» (по Бахтину), и эта смута требует от «я» определения того, кто и что здесь делает, говорит, смотрит и чувствует. Во-вторых, в первоначальном совпадении позиций «сына» (страдальца) и «отца» (мучителя) проявляет себя все та же ответственность, неотделимая от вины. Сравним: «Убиты – // и все равно мне, – // я или он их // убил. <…> Вселенная расцветет еще, // радостна, // нова. // Чтоб не было бессмысленной лжи за ней, // каюсь: // я // один виноват // в растущем хрусте ломаемых жизней!» («Война и мир»).

Таким образом, поступок – по Маяковскому и по Бахтину – есть форма бытия становящегося сознания в становящемся, «неготовом» мире. Очевидна кризисная природа подобного сознания: коллизия «становления» налагает на автора и лирического героя особую задачу – не идти вслед за готовым смыслом, а рождать его изнутри себя. Трагизм мировоззренческих поисков Маяковского выявляет меру тех трудностей, на которые обрекает себя сознание, идущее путем, начертанным Бахтиным в начале его собственного философского пути: «Мир смыслового содержания бесконечен… Это область бесконечных вопросов… Здесь нельзя начать, всякое начало будет случайно, оно потонет в мире смысла», и для преодоления этой бесконечности «нужна инициатива поступка по отношению к смыслу»[xvi].

Событие и событийность: Сборник статей/Под ред. В.Марковича и В.Шмида. – М.: Издательство Кулагиной – Intrada, 2010. – 237 – 249 с.

[i] Щитцова Т.В. Событие в философии Бахтина. Минск, 2002. С. 18.

[ii] Щитцова Т.В. Указ. соч. С. 22.

[iii] Бахтин М.М. Искусство и ответственность // Бахтин М.М. Собр. соч. Т. 1. М., 2003. С. 5.

[iv] Аверинцев С.С. Постраничные примечания [1] // Бахтин М.М. Собр. соч. Т. 1. М., 2003 С. 439, 440.

[v] Воспользуемся этим поводом, чтобы уточнить содержание антитезы «день – ночь», значимой в свете поставленной проблемы. «Ночное бодрствование» – устойчивая ситуация в лирике Маяковского на всем протяжении его творческого пути, от цикла «Я» и вплоть до предсмертных фрагментов «Второго вступления в поэму» («Во весь голос»): «…в такие вот часы встаешь и говоришь // векам истории и мирозданью». Иными словами, ночь, традиционно отведенная для лирической медитации, у Маяковского – период деятельного участия в жизни мира, когда бодрствующий принимает на себя ответственность за спящих. Маяковский своей активностью преодолевает «бессобытийность» ночи, это не пауза в бытии, но время поступка.

[vi] Беседы В.Д. Дувакина с М.М. Бахтиным. М., 1996. С. 132, 164–166.

[vii] Пастернак Б.Л. Об искусстве. М., 1990. С. 102.

[viii] Бахтин М.М. Искусство и ответственность. С. 6.

[ix] Бахтин М.М. <К философии поступка>. Т. 1. С. 17, 28–29.

[x] Щитцова Т.В. С. 34.

[xi] Бахтин М.М. Указ. соч. С. 8–9.

[xii] Бахтин М.М. Указ. соч. С. 13.

[xiii] Бахтин М.М. Указ. соч. С. 22.

[xiv] Бахтин М.М. Указ. соч. С. 23.

[xv] См. об этом подробно: Большухин Л., Александрова М. «Я люблю смотреть, как умирают дети» в контексте цикла Маяковского «Я» // Новая русистика. Брно (Чехия), 2009. № 2. С. 79–91.

[xvi] Бахтин М.М. Указ. соч. С. 41.

|

|