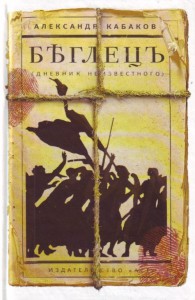

Александр Кабаков. Беглец. АСТ, 2009

Кабаковский «Беглец» выполнен в жанре «публикации». Некто «я» подготовил к изданию, сопроводив оригинальный текст предисловием и послесловием, дневниковые записи банковского служащего господина Л-ова, написанные на рубеже 16-го и 17-го годов прошлого века. Тетрадь с записями публикатор нашёл ещё в советские 70-е, а закончен был сей труд, как следует из финальной редакторской строки, в январе 2013-го. Что ж, «фирменный» получился Кабаков: пара alter ego, реальности матрёшкой, путешествие по временам, — «Невозвращенец», сведённый с «Сочинителем»…

Кабаковский «Беглец» выполнен в жанре «публикации». Некто «я» подготовил к изданию, сопроводив оригинальный текст предисловием и послесловием, дневниковые записи банковского служащего господина Л-ова, написанные на рубеже 16-го и 17-го годов прошлого века. Тетрадь с записями публикатор нашёл ещё в советские 70-е, а закончен был сей труд, как следует из финальной редакторской строки, в январе 2013-го. Что ж, «фирменный» получился Кабаков: пара alter ego, реальности матрёшкой, путешествие по временам, — «Невозвращенец», сведённый с «Сочинителем»…

Основная часть дневника посвящена критике российского Распада, кое-кем маскируемого эффектным иностранным словом «декаданс». Тут, в шестнадцатом-семнадцатом, что ни возьмётся описывать Л-ов, диагноз один — паралич. И, конечно же, это «вчера» просто давится нашим «сегодня». А то и «завтра». Ну, в самом деле. Невозможно читать газеты! Разнообразные всё имущие рубят сук, на котором сидят. «Век цинического бесчестия». «Если Бога нет…», и далее – строго по Достоевскому… А по Кабакову — «Никакой «истинной» истории нет. Это просто опрокинутая в прошлое политика. В ней не существует фактов, есть только интерпретации». И набор этих интерпретаций в «Беглеце», тут, извините, зарифмуем, нужны автору для вполне определённых экстраполяций.

Кабаков – и человек, и писатель – не скрывает своего пессимизма по поводу большинства «прогрессивных» идей. И мысли Л-ова («Все обновления во всей человеческой истории были вот какие: одни ужасные зверства устранялись, а другие вместо них появлялись») абсолютно идентичны нынешним высказываниям Александра Абрамовича в СМИ: «Наша революция 1917 года продолжается всё время, принимая всё новые формы. Это может быть коллективизация, может — террор. В последние двадцать лет она приняла более или менее терпимые формы. Но всё самое ужасное, что мы сейчас видим, — это оттуда, от революции».

И естественно тот далёкий-близкий общественный крах сопряжён в «Беглеце» с личной катастрофой. Тут действует типичный для Кабакова «слабый я человек», увязший в типичном же любовном треугольнике, всё видящий и понимающий, но мало что способный изменить. Только словесная истерика (констатации, негодования, жалобы), только навязчивые мысли о необходимости плана спасения, только некоторые конвульсивные движения, из которых самых резких лучше бы и не было. Нет плана, есть страх: «Рухнет мир и всех нас придавит». И есть обречённая слабость или слабость обречённости. Но «крутых» героев Кабаков не любит, потому что «они в лучшем случае устанавливают добро силой, а в худшем — служат злу».

И всё же не только ради вчерашней критической фактуры и нагнетания сегодняшней социальной тревоги взялся Кабаков, прочитав мемуары 1916-17 года, за «Беглеца»: «Я понял, что воспринимаю наше нынешнее время совершенно так же, как они своё». А значит не чередующиеся картины Распада и низость падших, а вневременная ситуация «беглец никуда не убежит, потому что некуда, и потому что от себя не убежишь» — смысловой центр романа. Да, не ново, можно сказать, банально. Но банальное, однако, очень часто оказывается самым верным. Ужас в том, что жизнь идёт вперёд (вправо, влево), страшно и обыденно одновременно, а человек уже лишь ковыляет – и то в другую сторону. И уже не просто «лишний» он, а проклятый какой-то. Потому что, опять же по Достоевскому, — «широк». Как землемерным циркулем выписывает он очередную свою биографию «отважного труса, совестливого вора, набожного распутника, вольномыслящего конформиста». И вдогонку ему несётся — «Мёртвая душа, каковы и все наши души, если признаться хоть себе честно». Эти слова публикатора совсем уже — со сцены в зал.

И, как ни крути, получается, что «Беглец» не столько о «вчера» или «сегодня» – он об извечном поиске смысла бытия, не меньше. О дороге, которая плутает между фатальных формулировок «все исчезают и будут исчезать», ныряет в ущелья утверждений «это мы всё губим», поднимается к «блажен, кто посетил…» и выводит к мыслям о том, что когда бежать некуда, можно не бежать, а остаться… Где? Кем? Нам решать. В том и смысл.

Кабаков признаётся, что не может писать, как Акунин. Заметим, что и в один ряд с Чеховым никто его ставить не спешит. Не беда. Главное, что Кабаков – действительно вызывающий уважение писатель. Хотя бы потому, что не так уж много ныне авторов, способных с достоинством носить изрядно поцарапанное бездарностями звание «беллетрист».

Павел Тимошинов

|

|